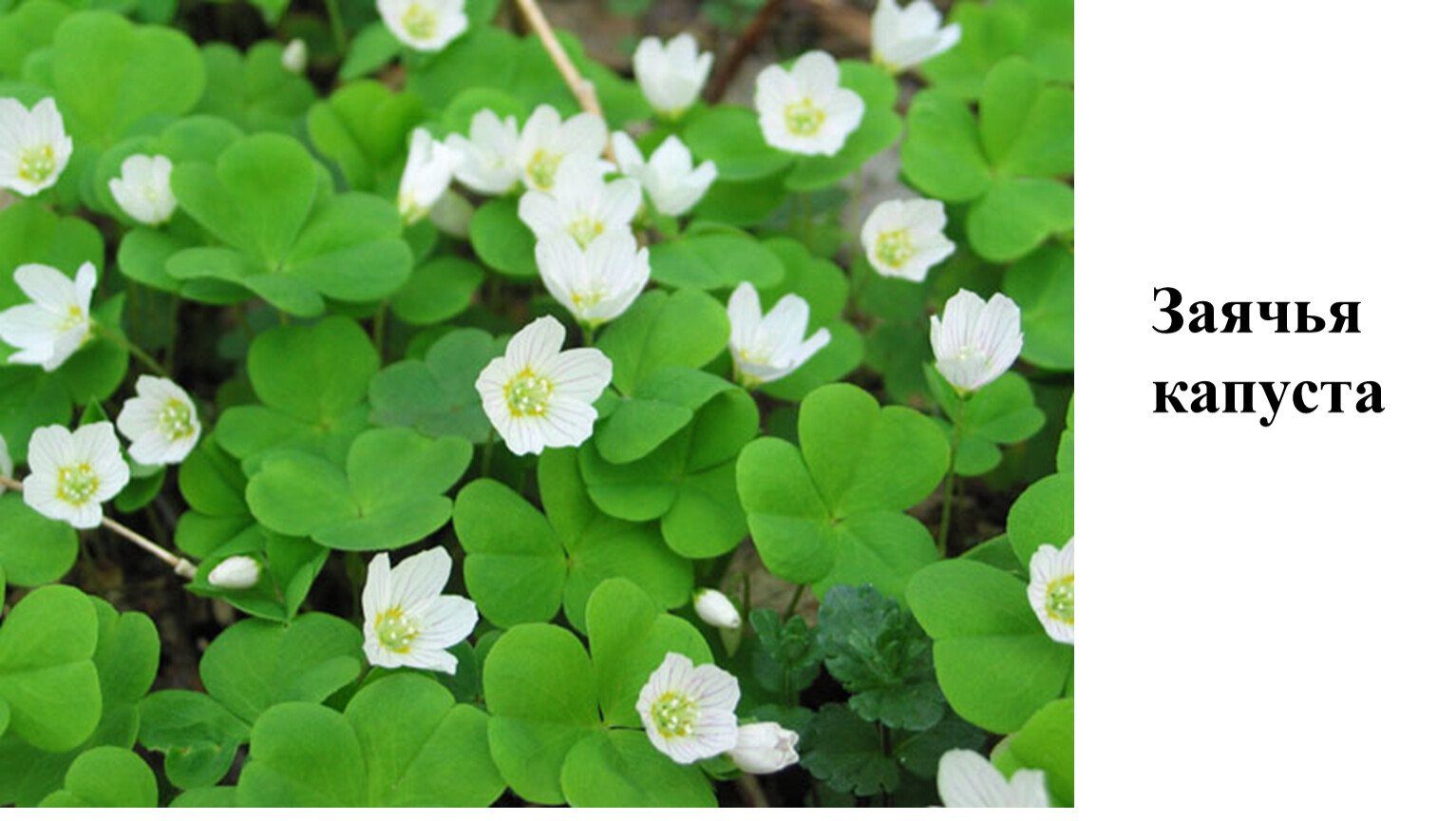

Под названием заячья капуста в русской традиции скрываются разные растения. Чаще всего в роли «лесной кислинки» выступает кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), нежный лесной многолетник из семейства Кисличные (Oxalidaceae). Именно ей посвящена эта статья: мы разберём научное имя — oxalis acetosella, разложим по полочкам строение, ареал, жизненный цикл и аккуратно поговорим о съедобности и противопоказаниях. При этом оговорим путаницу: «заячьей капустой» нередко зовут и суккулент очиток (седум) телефиум из семейства Толстянковые, а также отдельные молодила и даже манжетку; поэтому важно уточнять, о каком таксоне идёт речь.

- 1 Ботаническое описание

- 2 Классификация и виды

- 3 Ареал и среда обитания

- 4 Размножение и жизненный цикл

- 5 Химический состав

- 6 Лечебные свойства и применение в народной медицине

- 7 Использование в ландшафте и быту

- 8 Культурное и историческое значение

- 9 Интересные факты

- 10 Практические советы садоводу

- 11 Что важно знать о безопасности

- 12 Частые вопросы (по мотивам полевых запросов)

- 13 Заключение

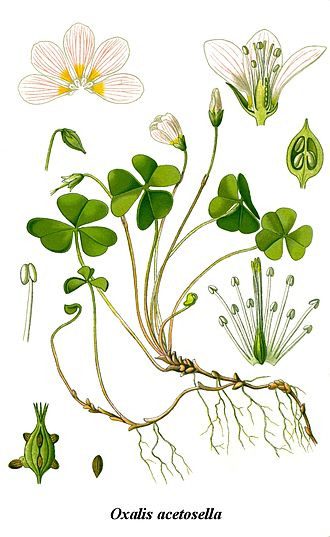

Ботаническое описание

Речь идёт о кислице обыкновенной (Oxalis acetosella) — лесном многолетнике с тонким ползучим корневищем и поверхностными придаточными корнями. Куртина постепенно разрастается, образуя сплошной ковёр.

Внешний вид и размеры. Надземная часть невысокая: обычно 5–12 см, реже до 15 см. Побеги тонкие, лежачие или слегка приподнимающиеся, от узлов отходят листовые черешки и цветоносы.

Листья. Типично тройчатые, на длинных черешках; каждый листочек сердцевидный, с неглубокой выемкой на верхушке, тонкий, мягкий, сверху ярко-зеленые, снизу светлее. Край цельный или едва заметно волнистый. Листья оснащены подушечками-пульвинами и способны к быстрым настическим движениям: при избытке света, в холоде или к ночи складываются «книжкой». Именно такие заячья капуста листья и делают растение легко узнаваемым.

Цветки. Одиночные, на тонком безлистном цветоносе, немного выше листьев. Венчик пятилистный, белый, часто с лиловыми жилками и жёлтым пятном у основания (нектарные направляющие). Тычинок 10 (два круга по 5 разной длины), пестик с 5 рыльцами. Заячья капуста цветет в основном с апреля по июнь; при благоприятной погоде возможны повторные единичные цветки летом. Помимо открытых цветков образуются клейстогамные — они самоопыляются, не раскрываясь.

Плод и семена. Сухая пятигнёздная капсула, при созревании упруго раскрывается и разбрасывает мелкие блестящие семена на близкое расстояние. Это обеспечивает быстрое заселение соседних пятен под пологом леса.

Листья зимой. Вид относится к «зимнелистным»: часть листьев сохраняется под снегом и возобновляет фотосинтез ранней весной.

Отличительные признаки. Тройчатые сердцевидные листочки, одиночные белые цветки с жилкованием, ночное «складывание» листьев и сочетание открытых и клейстогамных цветков — надёжный диагностический набор для oxalis acetosella (той самой заячьей капусты), позволяющий не путать её с солнечными суккулентами-седумами, которые в быту тоже иногда называют «заячьей капустой».

Классификация и виды

| Ранг / блок | Таксон (лат.) | Русское название | Ключевые признаки / комментарии |

| Царство | Plantae | Растения | — |

| Отдел | Tracheophyta | Сосудистые растения | — |

| Класс | Magnoliopsida | Двудольные | — |

| Порядок | Oxalidales | — | — |

| Семейство | Oxalidaceae | Кисличные | — |

| Род | Oxalis | Кислица | Более 500 видов по миру; часть — декоративные, часть — сорные. |

| Вид (основной в статье) | Oxalis acetosella | кислица обыкновенная, лесная заячья капуста (oxalis acetosella) | Многолетний низкий эфемероид лесной зоны; листья тройчатые, сердцевидные; белые цветки с лиловыми жилками; ночное «складывание» листьев. |

Близкие и сопутствующие таксоны (важно для разграничения «что такое заячья капуста» в разных традициях):

| Что называют «заячьей капустой» | Таксон (лат.) | Семейство | Где растёт / как выглядит | Как отличить от кислица обыкновенная |

| Лесная «заячья капуста» (в этой статье) | Oxalis acetosella | Oxalidaceae | Тенистые леса Европы и Сев. Азии; тройчатые сердцевидные листочки, белые цветки | Тонкие листья на длинных черешках, белый венчик с жилками; листья складываются ночью. |

| Полевая/садовая «заячья капуста» (часто в быту) | Sedum telephium и др. Sedum | Crassulaceae (Толстянковые) | Сухие луга, опушки, сады; суккулентные стебли 30–70 см, розово-пурпурные щитки | Толстые мясистые листья, сочные стебли, звёздчатые розовые соцветия; не тройчатые. |

| «Каменная роза» (иногда тоже так называют) | Sempervivum spp. | Crassulaceae | Рокарии, скалы; розетки суккулентных листьев | Розетки, а не тройчатые листочки; лист мясистый, часто опушенный. |

| Манжетка (реже в народе) | Alchemilla vulgaris | Rosaceae | Луга, опушки; вееровидные манжеточные листья | Лист цельный, веерный с лопастями; цветки мелкие зеленоватые, без венчика. |

Примечание по видам рода Oxalis в умеренной зоне

В лесах Евразии кроме заячья капуста (O. acetosella) встречаются заносные/садовые кислицы — O. stricta, O. corniculata (жёлтые цветки, мелкие листочки). Их обычно не называют «трава заячья капуста», но в определителях могут идти рядом как родственные оксалисы.

Ареал и среда обитания

- Географический охват

Заячья капуста — в ботаническом смысле Oxalis acetosella — характерный представитель бореального и неморального поясов Евразии и Северной Америки. Её природный ареал тянется:

- От Атлантики до Тихого океана — почти вся Европа (кроме южных сухих побережий Средиземноморья) → через умеренную часть Сибири → до Приморья, Камчатки и юга Аляски.

- На юг — спускается в Балканы, Кавказ, Северную Турцию, Восточный Гималайский пояс (в высокогорных тенистых ельниках).

- На север — доходит до линии северной тайги и южной тундры Скандинавии и Русского Севера; выше границы ельников образует островные популяции в защищённых распадках и по поймам тундровых рек.

- Типичные биоценозы

| Зона | Основной биотоп | Условия микроклимата | Почвенный профиль |

| Смешанные и хвойные леса (ельники-пихтовники, пихтово-буковые) | Сплошной или пятнистый ковер в рыхлом тенистом подлеске | Диффузный свет, высокая влажность воздуха, прохладное лето | Подзолистые и бурые лесные почвы, мощный гумусно-листовой слой, pH 4,5–5,5 |

| Широколиственные леса (дубравы, кленово-липовники) | Редкие куртины вдоль ручьёв, на северных склонах оврагов | Лёгкая полутень, сезонное переувлажнение весной | Серые лесные почвы, богатые листовым перегноем |

| Горные леса умеренного и субальпийского поясов | Мозаика пятен под кронами елей, кедров, рододендров | Холодные росы, частый туман, глубокий снежник | Гумусовые горно-лесные почвы, щебнистый подстилающий слой |

| Таёжные болота-кислотники (осушаемые сфагновые гривы) | Спутник мха кукушкин лён (Polytrichum commune) | Длительная влажность, кислый рН, низкая минеральная подпитка | Торфянисто-подзолистые горизонты, рН 3,5–4,0 |

- Экологические предпочтения

- Свет — тенелюбива: оптимум 5–15 % прямой солнечной радиации; в разреженных молодых вырубках отходит к более влажным ложбинам.

- Влага — мезофит, устойчив к периодическому замачиванию весенними талыми водами; не выносит продолжительной засухи, кубики листьев сворачиваются в «козырёк».

- Температура — диапазон вегетации +5…+24 °C; спящий эпикотиль выдерживает −40 °C под снегом.

- Почвы — предпочитает рыхлые гумусированные субстраты с умеренно кислой реакцией (рН 4–6); кальцифоб, на известняковых буграх встречается только там, где образован мощный кислый перегной.

- Динамика и смены

- Весенний эфемероид: за счёт раннего старта под снегом формирует фотосинтетический пик до смыкания кроны деревьев, после чего большая часть листьев физиологически «засыпает», выживая на запасах крахмала в корневищах.

- Пионер после рубок: в первые 2-3 года удерживает доминирование на гумусном «подушке» валежа, но отступает, когда хвойные подросты закрывают спектр.

- Индикационный вид: присутствие сплошного ковра Oxalis acetosella в ельниках указывает на стабильный увлажненный режим и длительную лесную преемственность без недавних пожаров.

- Инвазивный потенциал

За пределами естественного ареала (Новая Зеландия, восток Канады южнее природного пояса) интродуцируется случайно с лесным посадочным материалом, но агрессии не проявляет: требует специфической лесной подстилки и микоризы, поэтому остается локальным реликтовым элементом.

Размножение и жизненный цикл

- Двойная стратегия наследования. Заячья капуста сочетает генеративный путь (семена после перекрестного опыления) и вегетативный путь (расползание поверхностных корневищ, ежегодно дающих новые розетки). Такое сочетание одновременно обеспечивает экспансию и генетическую устойчивость популяций.

- Цветение в два этапа. В апреле–мае под пологом ещё редких крон распускаются яркие бело-розовые венчики. Их посещают андреновые пчелы, короткохоботковые мухи и трипы, обеспечивая перекрестное опыление. Когда лес затеняется, растение перестраивается: в июне–июле формируются скрытые летние бутоны. Они не раскрываются, самоопыляются прямо внутри чашечки и гарантируют урожай, даже если насекомые исчезнут.

- Баллистическое расселение семян. К концу июля пятигнёздные коробочки подсыхают, становятся упругими и буквально «выстреливают» семена на двадцать–сорок сантиметров. На каждом семени есть маслянистый элайосом: муравьи уносят вкусную добавку в гнездо и тем самым расселяют кислицу глубже в подстилку. Такое сотрудничество ботаники называют микромирмекохорией.

- Первый год жизни. Семена быстро завершают физиологический покой: оптимум прорастания +10…+15 °C, влажность 70–90 %. Всходы появляются в конце лета, формируют крохотную розетку и зимуют под снегом с запасом углеводов. Весной они трогаются в рост одновременно со взрослыми особями и к концу сезона сами закладывают почки цветков следующего года.

- Пульсация листьев.

– В начале апреля заранее сформированные почки и сложенные листочки проталкиваются сквозь влажный перегной.

– Май – пик фотосинтеза: верхушечные тройчатые пластины развернуты и активно усваивают солнечную энергию.

– В сухую жару листья складываются «книжкой», уменьшая площадь испарения.

– Когда кроны смыкаются, большинство листьев стареет, а питание поддерживают несколько молодых пластин; оставшаяся энергия идёт в корневище. - Долговечность клонета. Отдельная розетка живет полтора–два года, но сетка корневищ может существовать десятилетиями, ежегодно порождая дочерние точки роста и обновляя покров.

- Роль в лесной сукцессии. На ранних стадиях формирования ельника кислица быстро создает сплошной зелёный ковёр, предохраняющий грунт от эрозии и сохраняя влагу. По мере накопления грубой подстилки ее доля снижается, уступая место мхам и щитовникам. После ветровалов или выборочных рубок заячья капуста первой возвращается в затененные ложбины, служа надежным индикатором восстановления умеренно-влажного лесного режима.

Химический состав

| Группа веществ | Конкретные компоненты | Где больше всего | Влияние/роль | Примечания по безопасности |

| Органические кислоты | Щавелевая (оксалевая), яблочная, лимонная | Листья, молодые побеги | Кислый вкус, антиоксидантная активность, стимулируют слюноотделение | Оксалаты связывают кальций; при мочекаменной болезни, подагре и нефропатиях употреблять с осторожностью |

| Витамины | Витамин C (аскорбиновая кислота), каротиноиды (β-каротин, лютеин) | Листья | Антиоксидантная защита, поддержка иммунитета и зрения | Тепловая обработка снижает витамин C |

| Флавоноиды | Гликозиды кверцетина и кемпферола (преобладающие для рода) | Листья, цветки | Антиоксидантное и капилляропротекторное действие | Биодоступность зависит от матрикса пищи |

| Фенольные кислоты | Гидроксикоричные кислоты (например, кофейная, феруловая) | Листья | Антиоксидантные и противовоспалительные свойства | Концентрации варьируют по сезону и местообитанию |

| Дубильные вещества (таннины) | Конденсированные и гидролизуемые танины — в следах/умеренно | Листья | Вяжущее, легкое антимикробное действие | Избыток может раздражать ЖКТ у чувствительных людей |

| Пектины и полисахариды | Пектиновые вещества, клеточные полисахариды | Листья | Пребиотическое действие, связывание токсинов | Вклад в понижение гликемического отклика блюд |

| Минеральные элементы | K, Ca, Mg, Fe, Mn (следы) | Листья, сок | Электролитный баланс, гемопоэз (Fe), ферментные системы | Оксалаты снижают усвоение кальция; балансируйте рацион |

| Сахара | Глюкоза, фруктоза (натуральные) | Листья, нектар | Энергетический субстрат, вкус | Низкое абсолютное содержание; гликемическая нагрузка мала |

| Белки и аминокислоты | Растительные белки в малых количествах | Листья | Строительный материал клеток | Питательная ценность невысока, как у большинства диких зеленых трав |

Примечание: количественные доли зависят от фазы вегетации, освещённости и почвенных условий; основные сенсорно значимые компоненты — щавелевая и другие органические кислоты, витамин C и флавоноиды.

Лечебные свойства и применение в народной медицине

Использовать только после консультации с врачом

Чтобы не запутаться в названии «заячья капуста», рассмотрим два растения, к которым его чаще всего относят: кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) и очиток обыкновенный (часто — Hylotelephium telephium, синоним Sedum telephium). Оба вида применялись в народной практике, но любое использование допустимо лишь после одобрения специалиста.

Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). В ход идёт надземная часть — свежие листья и цветки, реже высушенное сырьё, собранное в период цветения. Традиционно кислицу добавляли в весенний рацион как «витаминную» зелень: лёгкое жаждоутоляющее при простуде, мягкая стимуляция аппетита, источник органических кислот (включая щавелевую), витамина C и флавоноидов. Готовят слабый настой: чайную ложку измельченных листьев заливают стаканом горячей воды, настаивают 10–15 минут и пьют как столовый напиток короткими курсами. Тем же настоем полощут горло при дискомфорте, не проглатывая. Свежие листья используют как пряную добавку к салатам и окрошке, но в небольших количествах. Противопоказания существенны: нефролитиаз с оксалатными камнями, подагра, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь, тяжелые заболевания почек. Избыток может раздражать слизистые и эмаль зубов. Детям, беременным и кормящим — только после очной консультации; длительные курсы и «лечебные» дозировки без контроля врача недопустимы.

Очиток обыкновенный / заячья капуста (Hylotelephium telephium, Sedum telephium). Чаще используют свежие мясистые листья и сок. В быту очиток известен как мягкое наружное средство: охлаждающие компрессы при мелких ссадинах, солнечных ожогах, укусах насекомых; иногда его называют «лесным алоэ». Для компресса чистые измельченные листья накладывают на неповрежденную кожу или через марлю на неглубокие ссадины на 15–20 минут, затем кожу промывают. Сок наносят точечно на небольшие участки раздраженной кожи, избегая открытых ран и слизистых. Внутренний прием в народной традиции упоминался как умеренно диуретический и общеукрепляющий, но такую практику допускают только под наблюдением врача из-за риска индивидуальной реакции со стороны ЖКТ. Перед первым наружным использованием разумно сделать кожную пробу на предплечье (10–15 минут). Нельзя наносить на глубокие раны, ожоги II–III степени, область глаз. Внутрь противопоказан беременным, детям, людям с гастритом, язвенной болезнью и хроническими заболеваниями печени без разрешения врача.

Заготовка и хранение. Сырьё собирают вдали от дорог и свалок. Кислицу — в фазе цветения; очиток — в сухую погоду, днём. Кислицу сушат тонким слоем в тени при хорошей вентиляции до ломкости листа; очиток чаще используют свежим. Хранят не более года в бумажных пакетах в сухом и темном месте с маркировкой и датой.

Нежелательные сочетания. Кислица плохо сочетается с диетами, где строго ограничивают оксалаты, и с препаратами, раздражающими слизистую желудка. Очиток наружно не комбинируют с сильными раздражающими мазями и спиртовыми растирками; при приеме иммуносупрессоров или антикоагулянтов любые эксперименты согласуют с врачом.

Когда необходима медицинская помощь. Любые выраженные отёк и боль, мокнущие раны, ожоги большой площади, лихорадка, аллергическая сыпь или ухудшение самочувствия на фоне «домашнего» применения — повод прекратить процедуры и обратиться к врачу.

Короткий вывод. Народные практики вокруг заячьей капусты сводятся к мягким местным эффектам — охлаждение, уменьшение дискомфорта, небольшая витаминная поддержка рациона в сезон. Это не замена терапии. Безопасно и разумно использовать такие средства можно только после консультации врача, особенно когда речь идет о детях, беременных, пациентах с болезнями почек и желудка. Именно так польза остаётся, а риски — под контролем.

Использование в ландшафте и быту

В садоводстве под народным именем заячья капуста чаще подразумевают два разных растения, и у каждого — свой «профиль» применения. Лесная кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) работает как почвопокровник тени, а очиток/седум из группы Hylotelephium (традиционно Sedum telephium) — как яркий суккулент открытых солнечных мест.

Кислица обыкновенная в дизайне полутени. В естественном стиле её используют для создания «лесного ковра» под кронами деревьев, вдоль тропинок, у северных стен. Низкие тройчатые листья быстро смыкаются и подавляют сорняки, а весной дают свежую зеленую подложку для мелколуковичных. Хорошие партнёры — папоротники, купена, медуница, хосты, тиарелла. Почва нужна листовая, рыхлая, без застоя воды. Разрастается корневищами; на питательных участках способна выходить за отведенный контур, поэтому посадки удобно ограничивать бордюрной лентой или «карманами» между плитами. В рокариях кислицу размещают только в затененных нишах, где сохраняется влажность. В контейнерах при полутени образует мягкий каскад, но требует регулярного полива.

Очиток (Hylotelephium telephium) в солнечных миксбордерах. Это один из самых надёжных «скелетных» многолетников для сухих мест. Толстые побеги с голубовато-зеленой или пурпурной листвой держат форму всё лето, а щитковидные соцветия розово-карминовой гаммы раскрываются к концу сезона и удерживаются до морозов, создавая зимний силуэт. Его высаживают в классических миксбордерах, прерийных рабатках, на сухих откосах, в щебнистых садах и на эксплуатируемых крышах. Подходит для задержки почвы на склонах: широкая корневая «подушка» укрепляет верхний слой субстрата. Сочетается с злаками (каламагростис, щучка), эхинацеей, рудбекией, вербеной буэнос-айресской, шалфеем. Почва предпочтительна дренированная, без переувлажнения; на богатых черноземах формирует слишком пышную листву в ущерб цветению, поэтому закладку делают с добавкой песка и щебня. Для аккуратного куста оставляют 5–7 побегов, остальные выламывают в начале лета. Соцветия пригодны для срезки и сухих букетов: их сушат в тени, подвесив зонтиками вниз.

Польза для опылителей. Обе формы привлекают насекомых, но по-разному. Кислица за счёт ранней вегетации служит «зеленым фоном» лесных куртин, а цветёт скромно. Очиток, напротив, даёт заметный нектар в конце лета, когда цветущих культур меньше; его охотно посещают пчелы и бабочки.

Городское озеленение и контейнеры. Кислица хороша в теневых кашпо и ящиках для северных лоджий, где не хватает солнца большинству сезонников. Очиток стабилен на жарких балконах и крышах, переносит ветровую нагрузку и редкий полив. В уличных кадках с дренажными отверстиями его комбинируют с седумами почвопокровными и низкими злаками, формируя «сухой микс».

Бытовые и кулинарные нюансы. Листья растение кислица обыкновенная традиционно используют как пряную витаминную зелень в очень умеренных количествах: добавляют в салаты, окрошку, холодные супы, чтобы придать легкую кислинку. Из-за содержания оксалатов избыток нежелателен, а людям с заболеваниями почек и ЖКТ перед употреблением стоит советоваться с врачом. Очиток в быту ценят за декоративность и неприхотливость; мясистые стебли и соцветия идут в флористику — в осенние букеты и зимние композиции без воды. Для наружных компрессов садоводы иногда используют свежие листья очитка на неповрежденную кожу; при любых кожных проблемах корректнее ориентироваться на рекомендации дерматолога.

Практика ухода. У кислицы главный приём — поддержание рыхлой, листопадной мульчи и контроль разрастания. У очитка — хороший дренаж, умеренность в удобрениях и опоры не требуются: прочные побеги держат «шапки» самостоятельно. Отцветшие соцветия очитка можно не срезать до весны: семенные головки красиво инейнятся и добавляют структуру зимнему саду.

Где уместна «лесная» и «сухая» заячья капуста. Если участок тенистый и увлажненный, эффектнее смотрится кислица обыкновенная фото ковром под деревьями. На солнце, в засухоустойчивых композициях и в современном минимализме выиграет очиток, причём сортовые формы с пурпурной листвой создают сильные цветовые контрасты без сложного ухода. Обе «версии» заячья капуста растение пригодны для природных садов: одна имитирует лесную подстилку, другая — сухие степные сообщества. Выбор зависит от света, влаги и вашей задачи в композиции.

Культурное и историческое значение

Название заячья капуста живёт в народной речи давно и относится сразу к двум привычным «героям» — лесной кислице обыкновенной (Oxalis acetosella) и садовому очитку (традиционно Sedum/Hylotelephium telephium). Оба растения оставили след в быте, фольклоре и декоративных практиках Европы и Северной Евразии, хотя их роли различаются.

В лесной традиции кислица обыкновенная — «кукушкин клевер», «кислая травка», ранняя витаминная зелень. Тройчатый лист легко узнаваем и потому часто становился орнаментальным мотивом — простой трилистник встречается на вышивках, резьбе, обложках травников. В гербовые символы он вошел через клевер, но в прикладной графике лист кислицы изображали также — из-за сходной формы. Во многих языках закрепились «заячьи» имена: литовское kiškio kopūstai («заячья капуста»), немецкое Wald-Sauerklee («лесной щавелёк»), английское wood sorrel. Весной эту траву добавляли в похлёбки и простые закуски для легкой кислинки; сушеные листья шли как приправа впрок. Со временем, когда стали понятнее риски избытка щавелевой кислоты, к кулинарному использованию отнеслись осторожнее, но сама привычка «сорвать листик на вкус» осталась частью лесной культуры. Показательно и происхождение термина «щавелевая кислота» (oxalic acid): его связывают с родовыми названиями щавеля и Oxalis, где эти соли природно накапливаются — отсюда и «кислый» характер вкуса.

С очитком, которого в деревнях тоже называли заячьей капустой, связан иной пласт — садово-усадебный и обрядовый. В английской традиции orpine/livelong (европейский очиток, соответствующий нашему Hylotelephium telephium) выращивали у порога и на сельских кладбищах: стойкий суккулент долго держит влагу и форму, поэтому считался «долгоживущим» символом постоянства. В этнографических описаниях XIX века встречается обряд «Midsummer Men»: на Ивана Купалу/Мидсаммер в доме ставили два стебля очитка — «на верность» пары; если стебли тянулись друг к другу, ждали согласия и прочного союза. Такие простые «ботанические гадания» фиксировали сезонный цикл и придавали садовым растениям социальный смысл.

Оба «персонажа» связали природу и повседневность ещё и через ремесло и архитектуру. Трилистник кислицы стал универсальной петелькой-эмблемой в народном дизайне — его легко вырезать по дереву или вышить крестиком. Очитки, напротив, дали практику устойчивых «живых крыш» и сухих каменных цветников: на торфяных и дерновых покрытиях северных домов именно седумы и молодилы держались лучше других культур, а сегодня по их образцу устраивают современные «зелёные» кровли и щебёночные миксбордеры.

В литературе и травниках Нового времени растение кислица обыкновенная упоминается как «лесная кислая зелень» — примета тени и влажных ельников. Её трилистник часто служил бытовой метафорой простоты и скромности. Очиток же в садовых книгах XIX–XX веков закрепился как «надежный дождинка»: его советовали для «бедных» почв, где требовалась форма и цвет поздним летом; в композициях прерийного стиля он стал маркером сезона увядания, когда мягкая розово-бордовая гамма удерживает цветник до первых заморозков.

Наконец, культурная ценность «заячьей капусты» — в доступности и узнаваемости. Трилистник Oxalis acetosella учит детей отличать лесные виды и аккуратно обращаться с подстилкой; толстые зонтики очитка знакомят с идеей засухоустойчивого сада и бережного отношения к воде. Потому эти разные растения под одним народным именем и сегодня остаются «проводниками» между природой и человеком: одно — в тени сырых ельников, другое — на солнце сухих садов. И оба — часть памяти мест, где мы живём.

Интересные факты

- Под именем «заячья капуста» в народе подразумевают два разных растения: лесную кислицу обыкновенную (Oxalis acetosella) и садовый очиток/телефиум (Hylotelephium telephium, ранее Sedum telephium).

- Листья кислицы складываются при ярком солнце, холоде и прикосновении. Это быстрые движения за счёт изменения тургора в «подушечках» черешков.

- Кислый вкус кислицы обусловлен щавелевой кислотой и оксалатами. Поэтому её едят понемногу, особенно осторожны люди со склонностью к камнеобразованию.

- У кислицы бывают клейстогамные цветки. Они не раскрываются и самоопыляются у основания побегов, повышая шанс на семена в тени леса.

- Ирландский «shamrock» исторически относится к клеверам (Trifolium), но в торговых наборах к Дню Святого Патрика часто используют оксалисы из-за схожего трилистника.

- Очиток/телефиум из семейства толстянковых может переходить на CAM-фотосинтез. Ночью открывает устьица и экономит воду — отсюда его выдающаяся засухоустойчивость.

- Соцветия очитка дают нектар и пыльцу поздним летом и осенью. Их активно посещают шмели, медоносные и одиночные пчёлы, а также бабочки.

- В Британии и Центральной Европе с очитком связана гадальная традиция «Midsummer Men». Два стебля ставили в воду на Купалу/Мидсаммер и по их сближению судили о согласии в паре.

- Трилистник кислицы стал популярным орнаментом в народном искусстве. Его форма проста для резьбы и вышивки, поэтому встречается на утвари и текстиле.

- В современной ботанике «садовую заячью капусту» чаще относят к роду Hylotelephium, а лесную — к Oxalis. Оба вида под одним народным именем — редкий пример «двойной» культурной памяти о растениях.

Практические советы садоводу

Ниже — короткие, прикладные рекомендации сразу для двух «заячих капуст»: лесной кислицы обыкновенной (Oxalis acetosella) и садовой «заячьей капусты» — очитка/телефиума (Hylotelephium telephium, ранее Sedum telephium).

Кислица обыкновенная (лесная «заячья капуста», Oxalis acetosella)

- Подберите место в полутени или тени. Лучшие площадки — под кронами деревьев, у северных стен, на кромке хвойных посадок.

- Держите почву равномерно влажной и слегка кислой (pH 5,0–6,0). Внесите листовой перегной или лесной опад, избегайте известкования.

- Посадите дернинки поверхностно. Корневища расположены неглубоко; заглублять нельзя. После посадки замульчируйте листовым перегноем слоем 2–3 см.

- Поливайте регулярно малыми дозами. В жару опрыскивайте почву (не листья) утром. Пересушивание быстро тормозит рост.

- Размножайте делением куртин ранней весной или в конце лета. Семена требуют прохладной стратификации, но в саду кислица обычно самосеется.

- Подкормки сведите к минимуму. В мае достаточно тонкого слоя компоста. Минеральные удобрения не нужны.

- Контролируйте разрастание. Аккуратно подрезайте кромку куртины ножом по штыку, чтобы растение не заходило на дорожки и соседние посадки.

- Следите за слизнями. Влажная тень их притягивает: используйте ловушки, гранулы фосфата железа, чистую мульчу без «мостиков» влаги.

- Сохраняйте лесной вид. Компаньоны — папоротники, копытень, медуница, хоста. Ковер кислицы лучше не тревожить рыхлением.

- Еду — только символически. Листья кислые из-за оксалатов; не давайте их людям с мочекаменной болезнью и маленьким детям.

Телефиум/садовая «заячья капуста» (Hylotelephium telephium)

- Дайте солнце и отличный дренаж. Идеальны гравийные и песчаные смеси, приподнятые гряды, откосы, рокарии.

- Сажайте без заглубления. Корневую шейку держите на уровне почвы. В лунку добавьте щебень или керамзит для отвода воды.

- Поливайте редко, но глубоко. В засуху — 1 раз в 7–10 дней по 10–15 л на куст; в обычную погоду полив не требуется.

- Не перекармливайте. Избыток азота разрыхляет ткани, стебли полегают, зимостойкость падает. Достаточно весной горсти компоста вокруг куста.

- Подвязывание — по ситуации. Высокие сорта на богатой почве могут клониться; поставьте незаметные колья до бутонизации.

- Обрезайте по цели. Для второй волны листвы срежьте соцветия сразу после отцветания; для зимнего эффекта оставьте «шапки» до февраля и обрежьте на 5–7 см ранней весной.

- Размножайте тремя способами. Деление куста каждые 3–5 лет ранней весной; стеблевые черенки в июне–июле укореняются за 2–3 недели; листовые черенки укореняют на песке под пленкой.

- Следите за загущением. В плотных посадках возможна мучнистая роса. Обеспечьте продув и не поливайте сверху по вечерам.

- Подберите проверенных соседей. Компаньоны по срокам цветения — астры, рудбекии, эхинацеи, злаки (мискантус, молиния). Контрасты листьев поддержат композицию весь сезон.

- Зимовка проста. В средней полосе укрытие не нужно; главная защита — дренаж. В тяжёлой глине сделайте щебёночную «подушку» 10–15 см.

- Контейнеры — можно. Возьмите просторный горшок с крупным дренажем, сажайте в минеральный субстрат (садовая земля:песок:щебень ≈ 1:1:1). На зиму контейнер прикопайте или держите в непромерзающем холодном гараже.

- Поддерживайте опылителей. Не срезайте все соцветия сразу — поздние шмели и пчёлы активно используют нектар телефиума до заморозков.

Эти приемы закрывают два разных по экологии «лица» заячьей капусты: лесную тень-любивую кислицу обыкновенную и солнечный суккулент-долгожитель телефиум. Соблюдайте их «характер» — и растения будут устойчивыми, декоративными и почти не потребуют ухода.

Что важно знать о безопасности

- Листья и цветки содержат оксалаты; людям с мочекаменной болезнью (оксалатные камни), нарушениями минерального обмена и детям большие порции не показаны. Употребляйте как пряную зелень, а не как основное блюдо.

- Не собирайте на обочинах и у промзон. Как и любая лесная кислица обыкновенная трава, она впитывает из подстилки то, что в ней есть.

- В отличие от кулинарных седумов, у Oxalis acetosella нет «толстянковой» засухоустойчивости; пересадка на яркое солнце и щелочные почвы ведёт к угнетению — так часто «не растёт» заячья капуста растение в городском цветнике.

Частые вопросы (по мотивам полевых запросов)

- Как выглядит цветок дельфиниум… (ошибка частотного поиска). Для кислицы корректнее спрашивать «как цветет заячья капуста»: одиночные белые венчики с тонкими фиолетовыми жилками, чаще в апреле–июне, на длинных цветоножках.

- Кислица обыкновенная где растет? От влажных хвойных и смешанных лесов Европы до умеренной Азии; в других регионах — локально заносится. В России — повсеместно в лесной зоне.

- Кислица обыкновенная семейство? Oxalidaceae, семейство Кисличные.

Заключение

Лесная заячья капуста — не «капуста» и вовсе, а своеобразная кислица: тройчатые сердечки листьев, белые цветки и тихие движения листовых пластинок делают ее одним из самых узнаваемых обитателей подлеска. Она скромно украшает тенистые уголки сада, служит маркером влажных, богатых перегноем биотопов и остается съедобной «лишайкой» леса — при условии меры. Если требуются «заячья капуста фото и описание» для ориентировки, держитесь простого правила: лес — Oxalis acetosella, сухие солнечные клумбы — седумы. Тогда и природу сбережете, и с выбором не ошибетесь.