- 1 Валерьяна лекарственная

- 1.1 Ботаническое описание

- 1.2 Классификация и виды

- 1.3 Ареал и среда обитания

- 1.4 Размножение и жизненный цикл

- 1.5 Химический состав

- 1.6 Лечебные свойства и применение в народной медицине

- 1.7 Культурное и историческое значение

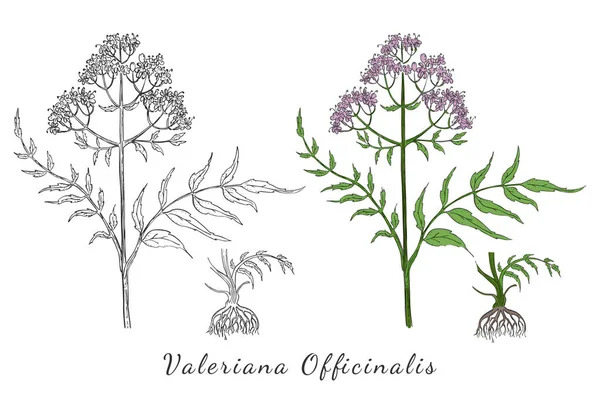

- 1.8 Визуальный этюд: когда объектив встречает валериану

- 1.9 Интересные факты

- 1.10 Заключение

Валерьяна лекарственная

Перед нами одно из самых узнаваемых лекарственных растений Европы — валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.). Биологи относят её к семейству Жимолостные (Caprifoliaceae), а значит, ближайшими родичами травы считаются жимолость, бузина, пижма голубая и ещё несколько десятков ароматных культур. Несмотря на скромный внешний вид, именно «кошачья трава» (так зовут её народные сказители за необъяснимое влияние на семейство кошачьих) уже много веков сопровождает человека в тревожные моменты, помогая обуздать сердцебиение и прогнать бессонницу.

Почти в каждой аптеке мира найдётся пузырёк настойки или упаковка таблеток, где мелькает знакомое слово «валериана». Врачи ценят растение за мягкое седативное действие, травники — за способность уравновешивать работу желудка, а садоводы — за сладковато-пряный аромат цветочных щитков. Фармакологи нередко называют её «травой-конструктором»: в корне и корневище обнаружено свыше ста пятидесяти соединений, и каждое из них вносит лепту в успокоительный эффект.

Этноботаники подчеркивают, что у растения множество имён-псевдонимов. У травников встречаются «амбалка», «маунка», «дурман-трава» и, конечно, «валерьянка» — уменьшительно-ласкательная форма, зримо намекающая на доверительные отношения народа с целебной культурой. Параллельно в научных отчетах нередко звучит эпитет «ценнейший фармвид»: сорта и популяции охраняются в 23 европейских регионах, а сырьевые плантации контролируются государственными стандартами.

Эта статья задумана как обстоятельный путеводитель по миру «кошачьей травы». Мы разберём морфологию растения, его экваториальную географию, разложим сложнейший химический коктейль на понятные молекулы и честно поговорим о том, когда настой корней действительно помогает, а когда эффект едва заметен. В финале посмотрим на валерьяну глазами художников, пчеловодов и даже… домашних котов, которым запах корня напоминает эссенцию счастья.

Ботаническое описание

С первого взгляда валериана лекарственная — это стройный многолетник, способный вырасти выше человеческого пояса, однако ее точный облик сильно меняется в зависимости от влажности участка. Средний стебель вытягивается на 80–150 см; он полый, продольно-бороздчатый, кверху ветвящийся так, что соцветие напоминает ажурную метёлку. Корневище короткое, мясистое, диаметром до четырёх сантиметров, — именно здесь прячутся пахучие смолы, благодаря которым «валериана кошачья трава» так притягивает мурлык. От корневища во все стороны отходят шнуровидные буровато-серые придаточные корни: ломкие на изломе, но упругие при высыхании.

Листья располагаются супротивно, хотя иногда образуют ложные мутовки. Нижние пластинки крупнее остальных: их черешки достигают 10 см, сами же листья разделены на 7–11 перистых долей с крупнозубчатыми краями. Выше по стеблю черешок постепенно укорачивается, а верхушечные листья и вовсе сидячие, ланцетовидные, порой слегка опушенные вдоль жилок. Такая градация форм создаёт иллюзию «переката» зелёной волны от земли к вершине.

Бутоны закладываются во второй год вегетации. Цветение стартует ближе к середине июня и нередко растягивается до конца августа, если лето нежаркое. Каждый цветок миниатюрен — диаметром не более 4 мм — но их сотни; венчик пятилопастный, воронковидный, окрашен в дымчато-розовый или бледно-сиреневый тон. У основания венчика скрывается нектар, предназначенный для мелких перепончатокрылых; потому в ясный полдень над зарослями нередко стоит лёгкое гудение. Тычинок три, пестик один, зато столбик заметно выступает за венчик: эта «иголочка» облегчает пыльце путь к насекомым.

Плод — продолговатая семянка с перистым хохолком чашелистиков, который после созревания работает как парашют. Создание семян заканчивается к началу сентября; затем высохшие стрелки приобретают соломистый оттенок и легко осыпаются при первом ветре.

К уникальным чертам растения ботаники относят и характерный сильный аромат. Едва корень надломлен — воздух наполняется пряной, слегка мускусной нотой, узнаваемой по настойке «валерьяна». В природе этот запах, предположительно, отпугивает почвенных вредителей и грибки, а заодно сигнализирует травоядным об «несъедобности» корневища.

Таким образом, внешне валериана — вовсе не скромная луговая травка, а довольно выразительное и биологически пластичное растение, сочетающее высокие стрелки, резной зеленый «каскад» и облако нежно-розовых звездочек, которое под вечер начинает тонко пахнуть медом и ванилью.

Классификация и виды

Систематическое положение. Современные филогенетические схемы относят валерья́ну лекарственную (Valeriana officinalis L.) к семейству Жимолостные (Caprifoliaceae) порядка Ворсянкоцветные (Dipsacales). Внутри семейства она образует отдельную ветвь — подсемейство Valerianoideae, куда входят все истинные валерьяны, а также близкие роды Centranthus и Patrinia. Такое соседство подтверждено молекулярно-генетическими данными и объясняет сходство эфиромасличных желёз и строения семянки у представителей группы.

Мелкие таксоны внутри вида. Ботаники выделяют несколько внутривидовых форм, которые легко спутать с номинативной:

- V. officinalis var. collina — более низкорослая, с сизоватыми, узкими долями листа;

- V. officinalis var. angustifolia — предпочитает торфяные болота, отличается линейно-ланцетными листочками и рыхлым соцветием;

- V. officinalis var. sambucifolia — крупная, с мощными полыми стеблями и широкими яйцевидными листовыми пластинками.

Эти варианты встречаются в травосборе вместе, но фитохимический анализ показывает, что уровень эфирного масла и иридоидов у них сопоставим, поэтому перерабатываются они совместно.

Ближайшие «родственники». Помимо лекарственной, в медико-фармацевтической практике фигурируют еще три вида:

- V. jatamansi Jones (валерьяна индийская, или аттар), из корней которой получают густое масло с резким смолистым запахом;

- V. wolgensis Mikan (валерьяна волжская) — степная форма с коротким вегетационным циклом, ценимая в фитотерапии Центральной Азии;

- V. edulis Nutt. ex Torr. & A.Gray (валерьяна съедобная) — североамериканский эндемик, отличающийся повышенным содержанием валепотриатов.

Все три вида богаты схожими иридоидными эстерами, однако концентрация эфирного масла у «индийского» и «волжского» варианта примерно вдвое ниже, чем у валерьяны лекарственной, поэтому для промышленных поставок сырья их используют ограниченно.

Путаница с похожими растениями. Новички нередко принимают за «кошачью траву» такие растения, как Valerianella locusta (маш-салат) и Centranthus ruber (валериана красная). У первой семена съедобны и лишены характерного запаха, у второй венчик ярко-карминовый, а корневая система тонкая и пахнет слабо. Отличить настоящую валерья́ну можно по трём признакам: полое бороздчатое стебло, зонтиковидно-щитковидное соцветие нежно-розовых трубчатых цветков и устойчивый «мышиный» аромат, усиливающийся при растирании корня.

Таким образом, вид валериа́на лекарственная занимает чёткую, хорошо изученную позицию внутри обширного семейства Жимолостных, имеет несколько географических форм и ряд сходных, но ботанически самостоятельных видов, что важно учитывать при сборе и стандартизации лекарственного сырья.

Ареал и среда обитания

Где встречается

Природный ареал валерианы лекарственной охватывает практически всю умеренную зону Евразии — от атлантического побережья Португалии до Алтая и западных отрогов Саян. На севере ее распространение ограничено тайгой Северной Скандинавии и Архангельского Поморья, на юге — горными цепями Кавказа, Анталийского плато и северо-запада Ирана. Локальные популяции встречаются в предгорьях Гималаев, а в Северной Америке и Новой Зеландии растение прижилось как интродуцент. В России валерьяна особенно обычна по поймам Волги, Дона, Оби и их притоков; сплошной ареал прерывается лишь в засушливых районах Прикаспия и Тувы.

Почва, свет, климат

Корневища развиваются наиболее активно на влажных, рыхлых суглинках, богатых перегноем; оптимальный pH находится в интервале 6,0–7,0. На тяжелых глинах рост замедляется, а в песках растение вымерзает из-за недостатка влаги. В природе валерьяна выбирает умеренную полутень: лиственные опушки, ольшаники, устья лесных ручьёв. При полном солнечном освещении формируется больше эфирного масла, но цветоносы получаются ниже. Тепловой оптимум — 16–22 °C; жара свыше 28 °C угнетает синтез валепотриатов, а длительные заморозки ниже –25 °C повреждают почки возобновления, особенно на бедных почвах.

Рост в дикой природе и культивация

В естественных биоценозах кусты растут группами по 5–20 особей, формируя рыхлые куртины. Цветение начинается на втором году жизни, полное же развитие корневищ достигается к четвертому сезону, после чего старые розетки постепенно отмирают, отступая новым.

На плантациях растение возделывают как двух– или трехлетнюю культуру. Семена высевают ранней весной поверхностно, слегка прикатывая почву; всходы появляются через 14–18 дней. Для ускорения вегетации допустим рассадный способ. Уход сводится к поддержанию равномерной влажности и двум подкормкам азот-фосфор-калийными смесями (в фазу розетки и перед бутонизацией). На 1 гектаре промышленного сева получают до 18–22 ц сырого корневища, что полностью покрывает потребности фарминдустрии без ущерба для природных популяций.

Таким образом, экологическая пластичность валерьянки позволяет ей одинаково успешно закрепляться в пойменных биоценозах и давать высокие урожаи на культурных агрофонах, если сохранен ключевой фактор — стабильное увлажнение почвы.

Размножение и жизненный цикл

Валериана лекарственная демонстрирует стратегию выживания, в которой семенное и вегетативное потомство дополняют друг друга.

Семенной путь. В естественных ценозах растение образует до 40 тыс. семян на квадратный метр. Семянки созревают в августе–сентябре, сохраняют жизнеспособность 2–3 года и прорастают при +4…+6 °C уже на третьи-пятые сутки. Свет — обязателен: всходам достаточно рассеянного освещения, однако глубина заделки не должна превышать 1 см, иначе энергия прорастания падает почти вдвое.

Вегетативное деление. Корневище, покрытое спящими почками, легко сегментируется лопатой либо ножом. Деленки с двумя–тремя розеточными узлами быстро укореняются и в первый же сезон формируют товарный корень-сырец. Метод удобен для сохранения выбранных клонов с повышенной эфирномасличностью.

Черенкование. Верхушечные побеги нарезают в июне, укореняют во влажном торфо-песчаном субстрате под плёнкой. Укоренение достигает 80 %, что позволяет быстро расширить маточный материал без выкапывания корней.

Сроки жизни и цикличность. В культуре отдельный куст живет 4–5 лет, однако продуктивность корневищ падает после третьего сезона, поэтому плантации обновляют делением или перед севом. На дикой сырой луговине клон может существовать до десяти лет: старые розетки отмирают, а по периферии появляются молодые, образуя рыхлые дернины.

Устойчивость. Растение холодостойкое: надземные части вымерзают уже при –4 °C, но корневища без укрытия переносят –25 °C. Засуха переносится хуже: при длительном дефиците влаги в почве снижается синтез эфирного масла, а корни становятся древеснеющими. Вредители (листовертка, нематода) редко приводят к гибели, но снижают товарность сырья, поэтому агрономы рекомендуют севооборот не реже одного раза в пять лет.

Вывод для садовода. Хотите стабильно получать ароматный «кошачий корень» — сочетайте подзимний посев для обновления плантации с весенним делением старых куртин. Так вы сохраните генетическое разнообразие, повысите урожай и сведете к минимуму накопление почвенных патогенов.

Химический состав

| Группа веществ | Ключевые компоненты | Биологический эффект | Содержание в сухом корне |

| Эфирное масло | борнил изовалерианат, борнеол, пинен, лимонен | седативное действие; мягкий бронхолитик | 0,3 – 2,0 % |

| Иридоиды (валепотриаты) | валтрат, изовалтрат, дигидровалтрат | спазмолитик; анксиолитик | 0,5 – 1,4 % |

| Органические кислоты | изовалериановая, валериановая, яблочная | сосудорасширяющее, желчегонное действие | 0,6 – 1,2 % |

| Алкалоиды | валерин, хатинин, актинидин | регуляция ЦНС; умеренный гипотензивный эффект | 0,01 – 0,05 % |

| Флавоноиды | лютеолин, кверцетин | антиоксидантный экран; капилляропротекция | 0,2 – 0,4 % |

| Дубильные вещества | катехины, галлотанины | противовоспалительный, вяжущий эффект | 3 – 5 % |

| Минералы | K, Ca, Mg, Zn, Fe | электролитический баланс; коферментные функции | до 6 % зольной массы |

Лечебные свойства и применение в народной медицине

С давних времён валериана лекарственная ценится как «трава тишины». Её корневища накапливают эфирное масло, валепотриаты и органические кислоты, которые формируют целый каскад эффектов: мягко тормозят кору больших полушарий, ослабляют спазмы гладкой мускулатуры, выравнивают сердечный ритм и деликатно расширяют коронарные артерии. Благодаря такому «букету» валерьяна остаётся лекарством-универсалом в домашней фитотерапии.

Седативное действие. Уже через 20–30 минут после приёма настойки или теплого водного настоя отступают внутреннее дрожание, навязчивые мысли, эмоциональная «каша» после тяжёлого дня. Механизм прост: эфирные фракции усиливают сигнал ГАМК, главного тормозного медиатора мозга, а валтрат и изовалтрат блокируют фермент ГАМК-трансаминазу, продлевая успокаивающий импульс.

Сон без таблеток. При курсе в 10–14 дней многие отмечают, что засыпают без долгих «перекатываний» и просыпаются без тяжести в голове. Народные лекари советовали ставить у кровати мешочек с высушенными корнями: медленный испаряемый аромат действует как естественный диффузор.

Сердце и сосуды. Фитокомплексы с экстрактом травы валерьяны снижают реактивность симпатической нервной системы, благодаря чему исчезают приступы ложной тахикардии, падает тонус периферических артерий, а давление «стрессового пика» опускается на 8-12 мм рт. ст. Особенно ценят это свойство женщины в период климакса и люди метеозависимые.

Гладкая мускулатура ЖКТ и желчевыводящих путей расслабляется под действием валепотриатов: уходит чувство «узла» в желудке перед экзаменом, уменьшаются колики при дискинезии желчевыводящих путей, стихает вздутие живота. Комбинация валерианы с мятой и фенхелем в равных долях считается классическим народным «порошком от колик» — достаточно половины чайной ложки смеси на стакан кипятка.

Наружное применение. Отвар (30 г корня на 1 л воды) добавляют в тёплые ванны при гиперактивности у детей, дерматозах, нервных экземах. Настойка, разведенная 1 : 10 кипяченой водой, служит лосьоном при фурункулёзе: компресс прикладывают на 15 мин, чтобы ускорить созревание инфильтрата.

Дозировки и формы.

- Водный настой — 1 ч. л. сухого сырья на 200 мл кипятка, настаивать 2 ч, пить по столовой ложке 3 раза в день.

- Спиртовая настойка — 20 капель на четверть стакана воды до еды, максимальный курс 30 дней.

- Порошок — 0,5 г на прием (кончик чайной ложки) запивать тёплой водой; форма почти забыта, но быстрее всего снимает «сердечную дрожь».

Предосторожности. Длительные макродозы могут вызвать вялость, сонливость, запор. Не сочетают настойку с барбитуратами и алкоголем: усиливается гипнотический эффект. В первом триместре беременности и детям до пяти лет любая форма назначается только педиатром.

Так в народной и официальной медицине валериана, известная ещё как валeriаna кошачья трава, остаётся надёжным фитокомпаньоном: снимает тревогу, бережет сердце и помогает заснуть без тяжелых синтетических снотворных.

Культурное и историческое значение

С древности валериана прочно вплелась в человеческую культуру, причём её образ менялся вместе с мировоззрением эпох. Уже в трудах Диоскорида II века н. э. растение фигурировало как «phu» — средство, «способное управлять мыслями и сном». Античные врачи назначали ароматный корень при «сердечных трепетах» и истерии, а его пряный запах ценили парфюмеры Александрии, вводя вытяжку в состав благовоний для храмовых жертвоприношений.

В Средние века валерьяна стала обязательным компонентом «универсальных противоядий»— териаков. Алхимики полагали, что «пар валерьяны» смягчает действие ядов и трансформирует «черную желчь», то есть меланхолию. Неудивительно, что монастырские сады Европы отводили под растение отдельные грядки: отваром корня лечили бессонные «ночные страхи» монахов, а порошком присыпали раны паломников.

На Руси валериана лекарственная известна с XII в., упоминается в травниках как «одолень-трава» — «побеждающая» порчу и «тоску сердечную». Накануне свадеб корень зашивали в подклад женихового кафтана — считалось, что аромат сохранит разум ясным и укротит «гневное сердце». В народных обрядах Иванова дня девушки бросали связки корня на тлеющие угли костра: густой дым отгонял злых духов и привлекал удачу в дом.

В XVIII в. интерес к растению подхватила научная медицина: Линней дал ему видовое имя Valeriana officinalis («аптечная»), подчеркнув официальное признание. К началу XX века настойка валерьянки вошла во все фармакопеи мира, а в годы Первой мировой отвары раздавали солдатам перед боем для снятия «окопной дрожи».

Любопытный штрих: кошачье пристрастие к аромату корня породило массу бытовых примет. В викторианской Англии хозяйки прятали шкатулки с сушеной «кошачьей травой» в белье, веря, что кот, уловив запах, прогонит мышей из кладовой. Сегодня же кошачья «любовь» используется в поведенческой ветеринарии: настойку распыляют на когтеточки, приучая питомцев к месту.

Так, на перекрёстке медицины, магии и повседневных ритуалов валерьяна прошла путь от языческих курений до стандартизованного фитопрепарата, сохранив неизменную репутацию надежного «успокоителя» и ароматного талисмана.

Визуальный этюд: когда объектив встречает валериану

Если открыть любую ботаническую галерею, то первым бросится в глаза изящный силуэт, запечатленный на фото — высокий, чуть струящийся стебель и розоватое облако соцветий над сочной зеленью. Крупный план фото валерианы лекарственной, подчеркивает круг тончайших лепестков и изящные тычинки, оттененные легкой росой: изображение будто передаёт едва уловимый медово-пряный аромат.

Нередко в цифровых гербариях встречается целая серия снимков: от серебристых нитей корневища до молодых побегов, еще не успевших окрепнуть после весеннего паводка. А вот интерактивная карта ареалов щедро снабжена метками «валерьянка фото»: на них растения соседствуют с мартьяном, пустырником и девясилом, подчеркивая природную гармонию луговой экосистемы.

И, конечно, популярностью у натуралистов пользуются серии «до и после дождя» — там валериана растение фото демонстрирует, как прозрачные капли превращают каждую соцветную кисть в хрустальный абажур. Такие кадры убедительнее любых слов показывают, почему у неспешного созерцания «кошачьей травы» та же терапевтическая сила, что и у её настойки.

Интересные факты

- Запах корня активирует у кошачьих те же рецепторы, что и феромоны, поэтому тигры зоопарков получают мешочки с сушеной валерьяной для обогащения среды.

- Семена растения сохраняют всхожесть лишь восемь месяцев — рекордно короткий срок среди лекарственных культур.

- В 1943 году корневища валерианы входили в сухие аптечки летчиков Люфтваффе как профилактика стресс-шока после аварийной посадки.

- В алхимических трактатах растение называли «филеум» — считалось, что оно трансмутирует «дурной воздух» в «хороший».

- Содержание иридоидов в корне удваивается в годы с частыми грозами: растение «запоминает» электрические разряды и наращивает химическую защиту.

- У валерианы нет фоточувствительных семядолей, поэтому её проростки способны проклевываться из десятисантиметровой глубины.

- При медленном сушении корней часть валепотриатов распадается, а аромат становится насыщеннее — за это сырьё ценят парфюмеры, но не фармакологи.

- Первое клиническое исследование валерианы провёл в 1820 году московский доктор Мудров — он дал водный вытяжек 30 пациентам с «нервным бессонством» и отметил улучшение у 24 из них.

- В тибетской медицине корень добавляли в курительные смеси «дза-цер» для очищения жилища от злых духов.

- После Чернобыльской аварии валериану высевали на приграничных лугах — культура активно накапливает ^137Cs, помогая «вытягивать» радионуклиды из почвы.

Заключение

Валериана лекарственная — хрестоматийный пример того, как дикое болотное растение стало универсальным помощником человека. Она бережно гасит нервные грозы, мягко регулирует тонус сосудов, облегчает спазмы и одновременно украшает сад. Сохранение естественных популяций и культура бережного сбора нужны не меньше, чем лабораторное подтверждение ее эффектов. Ведь ценность «кошачьей травы» — в редком сочетании надёжности, мягкости и широты действия. Вырастить валериану на участке, вовремя выкопать корень, высушить без спешки — значит обеспечить себе природное средство, которое пригодится и в тревожный экзаменационный вечер, и в долгий бессонный перелёт, и в тихую минуту отдыха.

Так растение, чьё имя происходит от латинского valere — «быть здоровым», снова и снова оправдывает свою древнюю репутацию.