- 1 Гусиный лук

- 1.1 Ботаническое описание

- 1.2 Классификация и виды

- 1.3 Ареал и среда обитания

- 1.4 Размножение и жизненный цикл

- 1.5 Химический состав

- 1.6 Лечебные свойства и применение в народной медицине

- 1.7 Использование в ландшафте и быту

- 1.8 Культурное и историческое значение

- 1.9 Интересные факты

- 1.10 Заключение

Гусиный лук

Едва солнце растопит мартовский наст, на прогретых опушках вспыхивают крошечные золотые звёздочки — так заявляет о себе гусиный лук. Этот скромный эфемероид из семейства лилейных живёт по правилам весенней гонки: успевает вырасти, расцвести, дать семена и исчезнуть раньше, чем на деревьях сомкнется лиственная сень. В русском обиходе встречаются названия птичий лук, гусятник, гусинолук; латинское родовое имя — Gagea, дано в честь британского ботаника Томаса Гейджа.

Интерес к растению многогранен. Биологи ценят его как индикатор здоровых луговых экосистем, садоводы — как надежный первоцвет, грибники — как верную подсказку: появилась «жёлтая звезда» — пора выходить за строчками. Народная фитотерапия приписывает луковичкам мягкое тонизирующее действие, а этнографы находят упоминания «жёлтых подснежников» в весенних обрядах восточно‑славянских народов.

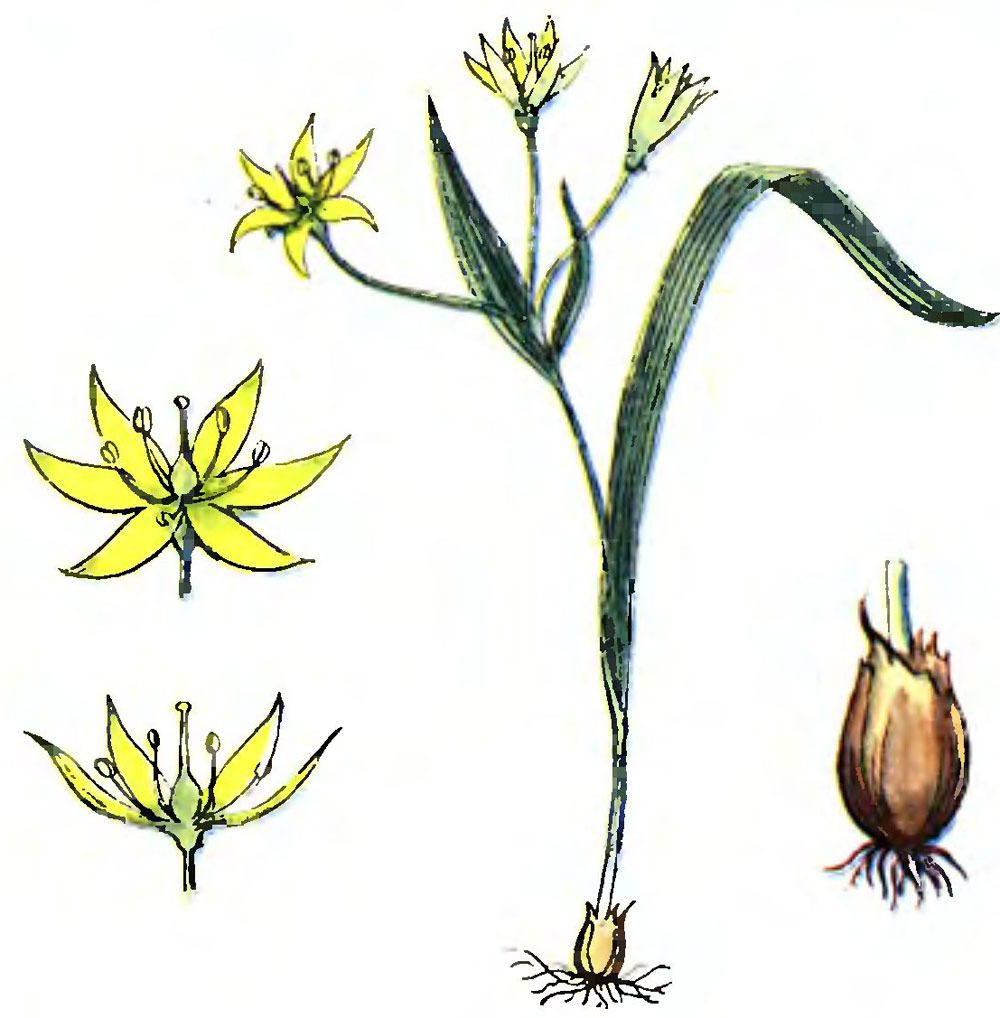

Ботаническое описание

Незаметная под снежной коркой луковица гусиного лука — продолговатое яйцо диаметром 6‑12 мм, укутанное тонкими, буро‑серыми чешуями. У большинства видов внутри луковицы заложены зачатки столонов: крохотные «шнуры» отрастают в стороны и на концах формируют дочерние клубеньки, благодаря которым колония медленно расселяется под дерниной.

Весной, когда почва прогреется до шести градусов, из вершины луковицы выдвигается один, реже два прикорневых листа. Пластинки узкие, линейные или ланцетные, глянцевито‑зеленые, со скрытой жилкой‑канальцем. У Gagea lutea верхушка листа загнута книзу, образуя крошечный «капюшон» — особенность, позволяющая соскальзывать талым водам. Длина листа заметно превышает высоту цветоноса; в тени он тянется до тридцати сантиметров, на солнце ограничивается пятнадцатью.

Стебель, ровный как игла, поднимается всего на 5‑25 см. Он гладкий или рассеянно волосистый, внутри почти пустотелый; у основания несёт два‑три пленчатых кроющих листа‑чехла. Выше появляется короткий зелёный прицветник, из пазухи которого выходит зонтиковидная извилина. Соцветие состоит из 1‑12 цветков‑звёздочек, посаженных на тонкие цветоножки, нередко слегка опушенные.

Каждый цветок двусторонне симметричен и собран из шести свободных листочков околоцветника, расположенных в два круга. Внутренняя поверхность лепестков сияет лимонно‑или золотисто‑жёлтым, внешняя окрашена оливково‑зелёным, изредка буроватым штрихом; у птичьего лука мохнатого (G. villosa) наружная сторона тонко опушена серебристым ворсом. Пыльники сидят на коротких нитях, их шесть, они в полтора‑два раза короче лепестков. В центре — цилиндрический завязеподобный пестик с едва заметно трехлопастным рыльцем.

Нектар скапливается в щелевидных карманах между основанием тычинок и толщей лепестка. В ясную погоду лепестки раскрываются около десяти часов утра, в пасмурный день остаются сомкнутыми; при вечернем похолодании цветы мгновенно «засыпают», закрывая нежные ткани от росы.

Плод — почти шаровидная трехгнездная коробочка до 5 мм в поперечнике. Стенки высыхают, трескаются, и наружу высыпаются округлые семена. Каждое семя снабжено белёсым мясистым придатком‑элайосомом — сладкое лакомство для лесных муравьёв, которые и выполняют функции разносчиков.

Под землёй к этому моменту зреет новая замещающая луковица, а старая постепенно усыхает. Надземная часть живёт недолго: через 18‑25 дней листья желтеют, соки возвращаются в подземный резервуар, и гусиный лук исчезает до следующей весны. Эта короткая вспышка — главный секрет выживания эфемероида: пока другие растения только пробуждаются, маленький первоцвет успевает использовать весь запас раннего света и влаги, не встретив серьёзных конкурентов.

Столь лаконичный жизненный цикл универсален для всех двухсот с лишним представителей рода: будь то «малютка» G. minima, степной «зернистый» или охраняемый алтайский эндемик, каждый из них следует некогда отточенной стратегии быстрого старта и столь же стремительного ухода в подземную тень.

Классификация и виды

Таксономическое положение.

Род Gagea (семейство Liliaceae, порядок Liliales) входит в подсемейство Lilioideae, трибу Tulipeae. Ближайшие «родичи» — тюльпаны (Tulipa), кандыки (Erythronium) и ллойдии (Lloydia). Современная система APG IV подтверждает монофилию Gagea, однако часть авторов по‑прежнему объединяет его с ллойдиями, выделяя обособленную мини‑трибу Gageeae.

Общее разнообразие.

На глобальном уровне насчитывается около 200 видов; самые свежие сводки Plants of the World Online фиксируют 210 таксонов ранга species и infraspecies, из которых признано действительными ≈ 185. География рода охватывает умеренный пояс Евразии и северной Африки, отдельные виды проникают в субарктику (Шпицберген, Якутия) и высокогорья Восточной Африки (Эфиопское нагорье).

Инфравидовая группировка.

Систематики дробят род на секции — удобный формат для понимания огромного спектра форм.

| Секция (по Peruzzi & Tison, 2017) | Ключевые признаки | Типичные представители |

| Sect. Gagea (номинативная) | 1 луковица, зелёная наружная сторона лепестков | G. lutea (Европа), G. flavescens (Западная Азия) |

| Sect. Platyspermum | Плоские семена, клубочки на цветоносах | G. bulbifera (Центр. Азия), G. transcaucasica |

| Sect. Minimae | Миниатюрные растения ≤ 10 см, множество дочерних луковичек | G. minima (Пан‑Европа), G. pusilla (Средиземноморье) |

| Sect. Fuscatae | Темнеющие снаружи лепестки, степная экология | G. bohemica (Средняя Европа), G. grisea (Монголия) |

| Sect. Anthericoides | Лепестки белые либо кремовые, аридные горы | G. graeca (Балканы), G. arcuata (Марокко) |

| Sect. Platygagea | Луковица с сочными чешуями, высокогорья | G. altaica (Алтай), G. pyrenaica (Пиренеи) |

Региональные «звёзды».

- Европа. Помимо широко известного гусиного лука жёлтого (G. lutea) встречаются реликтовые эндемики: G. bohemica в Чехии, G. spachii на Корфу.

- Средиземноморье. Тут доминируют «белоцветковые» — G. graeca, G. dubia, а на Сицилии обитает редчайший G. sicula, занесенный в Красный список IUCN.

- Ближний Восток. Пустынные плато Сирии и Иордании населяют миниатюрные виды секции Minimae, скрывающиеся в тени камней до сезона дождей.

- Центральная и Восточная Азия. Гималаи и Тянь‑Шань славятся крупноцветковыми формами — G. bulbifera, G. regeliana, иногда высотой до 35 см. Алтай и Саян хозяевами держат G. altaica и G. stenopetala, оба вида охраняют в региональных «Красных книгах».

- Северная Африка. На атласских плато растут G. arcuata и G. phanerophlebia; последние исследования Марракешского университета описали здесь ещё два новых вида, адаптированных к летней засухе.

Таксономические дискуссии.

- Перекрывающиеся морфологические признаки вызывают регулярные «рокировки» между видами: например, G. bohemica и G. serotina долго считали географическими расами одного вида, пока молекулярный анализ ДНК‑шлейфов не показал их независимое происхождение.

- Род Lloydia (с белыми звёздами в альпийских тундрах) иногда включают в Gagea, основываясь на сходстве строения семени; последняя монография Peruzzi поддерживает самостоятельность Lloydia, но оставляет вопрос открытым.

Род Gagea — настоящая модель для изучения эволюции ранневесенних луковичных: более двухсот видов, разошедшихся от субарктики до Сахары, демонстрируют десятки морфотипов, при этом сохраняя узнаваемый «почерк» жёлтой (или белой) шести‑конечной звезды. Для садовода это означает огромный, но пока мало освоенный пул первоцветов, а для ботаника — неисчерпаемое поле таксономических находок.

Ареал и среда обитания

Род гусиный лук сформировал почти сплошную дугу через умеренный пояс Старого Света. Центр видового богатства лежит в Передней и Средней Азии — от Анатолии и Иранского нагорья до Тянь‑Шаня и Памира, где на каждом вертикальном ярусе встречается по нескольку локальных эндемиков. На запад дуга растягивается через всё Средиземноморье и Атлантическую Европу вплоть до Британских островов; на восток — достигает тихоокеанских побережий Китая, Кореи и Приморья. К северу «жёлтые подснежники» заходят в подзону лесотундры Скандинавии и на остров Шпицберген, к югу уходят в маквис северной Африки и сухие равнины Синтая.

Вертикальная пластичность у рода исключительная: одни виды цветут у подножья холмов чуть выше уровня моря (Gagea lutea в пойменных дубравах Центральной Европы), другие поднимаются до 4200 м, прячась в щебнистых карманах нетающих снежников (G. altaica, G. serotina). На равнинах растения предпочитают увлажненные, но дренируемые суглинки и перегнойные почвы под светлыми лиственными лесами или по краям ручьёв. В степях и полупустынях встречаются ксерофильные формы (G. fuscopurpurea, G. bohemica), переносящие летний перегрев за счет глубоко сидящих луковичек. В горах гусятники заселяют альпийские и субальпийские лужайки, карбонатные осыпи и карманы среди известковых плит, где быстрый стек талых вод гарантирует короткий, но насыщенный влагой вегетационный цикл.

Ключевые эдафические факторы — рыхлая структура почвы и отсутствие длительного застоя воды: даже самые влаголюбивые виды гусиного лука не терпят кислых болот. Cветовая стратегия эпемероидна: под пологом леса растения раскрываются ещё до распускания листвы деревьев; в открытых биотопах они выбирают северные экспозиции склонов, чтобы избежать раннего перегрева. Умеренные зимние холода и надёжная снежная «перина» жизненно важны: луковицы формируют почку возобновления уже к августу и зимуют с полностью готовым бутоном, который мгновенно стартует после схода снега.

Рассеяние семян муравьями (миравмохория) ограничивает ежегодную миграцию десятками сантиметров, зато широкую географию рода обеспечивают две другие стратегии: перенос луковичек талыми водами в долинах горных рек и медленные, но стабильные «коридорные» расселения вдоль ледниковых отступов после плейстоценового оледенения. Именно поэтому сегодня птичий лук встречается пятнистыми «островками» на всех континентальных мостах Евразии, напоминая живую карту послеледниковой флоры.

Размножение и жизненный цикл

Весенняя вспышка гусиного лука кажется минутной, однако за ней скрыт тщательно скоординированный «многоходовик», в котором подчёркнуты даже паузы.

- Подземный старт. К середине лета в луковице завершён монтаж будущего побега — миниатюрный цветонос, пара листьев и зародышевая коробочка уже сформированы, лишь плотно сжаты, словно парашют до выброса. С этого момента начинается глубокий покой: ткани обезвоживаются, крахмал кристаллизуется, температура метаболизма падает до минимального. Луковица зимует чаще всего на глубине 5–8 см, где её не достают промерзание и мыши‑норы.

- Прорыв и «золотое окно». Как только снег даёт первую осадку, столон тянет луковицу вверх, в более тёплый слой почвы. Через 3–5 суток после прогрева поверхности до +4 °C появляется зелёный шильце‑цветонос. С этого момента счёт идёт на часы: средний вид тратит всего 17–22 дня, чтобы прорасти, раскрыть зонтик, опылиться и снова уйти в тень. Секрет ресурса — огромная доля крахмала (до 40 %) и ферментативная фабрика, запускающаяся при первых каплях талой воды.

- Двойная стратегия размножения

- Вегетативная. Во время первой половины жизни (4–5 лет) луковица активно производит дочерние клубеньки на концах столонов. Каждый «детёныш» две зимы накапливает массу, после чего способен к собственному ветвлению. Так куртина растёт радиально на 3–6 см в год.

- Семенная. Переход к генеративной фазе начинается, когда запасы материнской луковицы превышают критический объём (у G. lutea ≈ 0,15 г). После опыления коробочка спеет за 10–12 суток. Семена снабжены элайосомом — сладким придатком для муравьёв: насекомые уносят «драже» в гнездо, съедают аппетитную «конфету», а голое зерно забывают в богатом гумусом мусорнике. Так происходит точечное, но надёжное расселение. Прорастание откладывается минимум на год: оболочка должна разрушиться морозом или микроорганизмами.

- Онтогенетические вехи

| Фаза | Возраст | Ключевые события |

| J1 – J2 | 1–3 года | формируются первые столоны, листья однопарные, без цветоноса |

| V (вегетативная) | 4–5 лет | максимальный выход дочерних луковичек, запас крахмала удваивается |

| G (генеративная) | 6–8 лет | первое цветение, потеря способности к столонообразованию |

| Senescent | 9–10+ | луковица атрофируется, функцию клонов берут «дети» |

- Адаптивные паузы

Если апрель выдаётся холодным, растение сокращает цикл — раскрывает меньше цветков, а часть энергии направляет на дополнительные дочерние луковицы. В засушливую весну схема обратная: семенная коробочка приоритетна, вегетативные почки «спят» до следующего года.

- Жизнь после сцены

Когда лепестки свернуты, а коробочка опустошена, листья быстро желтеют, хлоропласты разгружают последние продукты фотосинтеза в новую луковицу. Через три‑четыре недели от «жёлтых звёзд» остаётся лишь тонкая сухая нить, а под землёй уже дозревает свежий запас энергии. Надземная часть, отработав, разлагается микробами, возвращая почве минералы и облегчая выход потомству.

Таков замкнутый, но гибкий круговорот гусиного лука: растение цветет тогда и только тогда, когда успевает сорвать короткий весенний джек‑пот света, влаги и отсутствия конкурентов — гимн точности в мире эфемероидов.

Химический состав

| Группа соединений | Среднее содержание (на сухую массу) | Биологическая роль / эффект |

| Флавоноиды (кемпферол, кверцетин, их гликозиды) | 0,2 – 0,4 % | Антиоксидантная защита, укрепление капилляров, противовоспалительное действие |

| Сапонины тритерпеновые | 1,0 – 1,5 % | Лёгкий отхаркивающий и эмульгирующий эффект, смягчение бронхиального секрета |

| Полисахаридные слизи (галактаны, маннаны) | 6 – 8 % | Обволакивающее, смягчающее влияние на слизистые, ускорение регенерации эпителия |

| Витамин C (аскорбат) | 50 – 90 мг % (в свежей зелени) | Антиоксидант, поддержка иммунитета и синтеза коллагена |

| Каротиноиды (лютеин, β‑каротин) | 3 – 4 мг % | Источник про‑витамина A, фотозащита клеток |

| Минеральные соли (K, Ca, Mg + следы Se, Mn) | 1,5 – 2 % суммарно | Регуляция водно‑солевого баланса, мягкий диурез, антиоксидантная поддержка |

| Эфирные и сернистые соединения | ≤ 0,03 % | Слабый чесночный тон, антисептические нотки (концентрация токсически безопасна) |

| Белки (аминокислотный пул) | 2 – 2,5 % | Лизин, аргинин и др.; подпитка весеннего рациона эссенциальными аминокислотами |

Пик содержания витамина C и флавоноидов наблюдается в фазе полного раскрытия цветков; уже через 5–7 дней показатели снижаются почти вдвое, поэтому для «витаминного сбора» листья и бутоны берут сразу после появления жёлтых звёздочек.

Лечебные свойства и применение в народной медицине

| Цель/направление | Форма и дозировка (домашняя) | Активные компоненты и ожидаемый эффект |

| Общеукрепляющее после зимы | Салат‑приправа: 5 – 7 г свежих листьев на порцию | Витамин C, калий, каротиноиды → тонизируют, корректируют гиповитаминоз |

| Мягкое отхаркивающее | Тёплый настой: 1 ч. л. сухой травы на 200 мл, настаивать 20 мин; пить 50 мл × 3 р/день | Сапонины + слизи разжижают мокроту, облегчают её выведение |

| Полоскание при охриплости | «Холодный настой»: 1 ст. л. свежих листьев залить 200 мл воды 6 ч; полоскать горло 4‑5 р/сут | Слизи обволакивают слизистую, флавоноиды снимают раздражение |

| Наружное заживляющее | Кашица из свежих луковичек, наносить тонким слоем на мелкие ссадины 15‑20 мин | Каротиноиды и дубильные вещества ускоряют эпителизацию, подсушивают ранку |

| Лёгкое диуретическое | Сбор: равные части гусиного лука, таволги, листа берёзы; 1 ст. л./250 мл, кипятить 5 мин; по ½ стакана 2‑3 р/день | Калий, магний, флавоноиды усиливают выведение лишней жидкости |

Примечание. Растение применяют только в свежем или правильно высушенном виде; длительные курсы, а также использование при гастритах с повышенной кислотностью, беременности, детском возрасте < 7 лет требуют консультации врача.

Использование в ландшафте и быту

| Направление применения | Практический приём | Что даёт на деле |

| Весенний акцент в саду‑естественнике | Высадить 5‑7 луковиц под лиственными деревьями или крупными кустарниками, не тревожить дернину и не косить первые два месяца | Золотой ковёр появляется, пока остальной подлесок ещё сер, а к маю растворяется, уступая место летним травам; не требует ухода и не конкурирует с многолетниками |

| Рокарий и гравийный миксбордер | Поместить луковицы в щели между камнями или по верхнему краю подпорной стенки | Низкие звёздочки создают «свечение» среди камней, а после отмирания надземной части композиция остается опрятной без дополнительной чистки |

| Весенний газон‑«ленивец» | Дать первоцветам самосев в незадернованных пятнах; первую стрижку газона — только после пожелтения листьев | Газон сохраняет единый уровень, но ранней весной украшен желтыми пятнами; к лету травостой становится ровным, без «проплешин» |

| Кухонная витамина | Срезать по горсти свежих листьев/цветков, добавлять в салат или на яичницу (термообработка ≤ 1 мин) | Деликатный чесночно‑луковый тон, до 50 мг % витамина C; красиво оттеняет темную зелень шпината |

| Эко‑индикатор участка | Оставить нетронутой куртину дикорастущего птичьего лука; наблюдать плотность цветения из года в год | Пышный весенний «выброс» сигнализирует, что почва не переуплотнена и богата гумусом; резкое сокращение звёздочек — признак подсушивания или вытаптывания |

| Учебная мини‑экосистема для детей | Посадить луковицы в невысокий контейнер с рыхлой лесной землёй, вынести ранней весной на теплое окно | Ребёнок наблюдает полный цикл эфемероида за три недели: рост, цветение, завязь, пожелтение — наглядный урок фенологии |

| Ароматная декорация блюд | Использовать отдельные цветки как съедобный декор холодных закусок | Звёздочки держат форму, не горчат, добавляют салату яркий «солнечный» контраст |

Совет садовода: после цветения не выдергивайте увядший лист — дайте ему «слечь» и напитаться дождём. Так луковица аккумулирует питательные вещества, и на следующий год куртинка гуси́ного лука станет ещё гуще.

Культурное и историческое значение

Ещё в монастырских травниках XII века гусиный лук значился как herba lucis — «трава света». Братья‑лекари снимали с подсушенных луковичек шелуху, варили лёгкий постный бульон и давали паломникам «для укрепления после долгого пути». Раннее цветение воспринималось как прямой знак небесного одобрения: яркая звезда на влажной земле означала, что Бог уже простил суровую зиму и подарил людям новую порцию дневного света и витаминов.

Славянский народный календарь опирался на ту же вспышку золота. В севернорусских летописях встречается поговорка: «Желтая звездочка в лесу — пора соха к полю». Как только птичий лук раскрывал лепестки, крестьяне снимали лапник с гряд, а пчельник открывал летки ульев: считалось, что растение не ошибается в сроках последнего заморозка.

В Карпатах маленькие звёздочки называли «сонечник» и вплетали в берестяной оберег для новорожденного. Верили — сквозь эту траву злой глаз не пройдёт, потому что «желтый подснежник» расцветает лишь в по‑настоящему светлых местах. На южных склонах казахских степей луковички некоторых видов обжаривали и толкли в порошок, приправляя весенний кумыс: пряный, чуть чесночный тон считали «черным перцем бедняка».

В литературе золотая эфемерная звезда символизировала первую радость пробуждения. Английский романтик Уильям Вордсворт упоминал растение в ранних рукописях как «yellow star of ewe‑leas» — жёлтый свет овечьих пастбищ; поэт отмечал, что уходит оно так же тихо, как и приходит, оставляя после себя чувство короткого, но яркого чуда. Фламандские натюрмортисты XVII века часто помещали крохотные звездочки рядом с пролеской и подснежником, чтобы усилить игру контрастов «золото и лазурь» в весеннем букете.

В современной экологии гусятник стал индикатором старовозрастных дубрав: плотный апрельский ковёр жёлтых звёздочек говорит, что лес не пахали и не корчевали как минимум восемьдесят лет. Европейские директивы Habitat включили такие дубравы в список приоритетных биотопов. А ландшафтные дизайнеры движения re‑wilding охотно внедряют гусинолук в «ленивые газоны»: он загорается ранней весной, а к началу сезона стрижек исчезает, уступая место летним злакам и не требуя дополнительного ухода.

Таким образом, маленький эфемероид оставил след и в церковных постулатах, и в земледельческом распорядке, и в поэтической образности. Его мимолетная жёлтая вспышка служит живым напоминанием: все большие циклы природы начинаются с едва заметного, но очень точного сигнала.

Интересные факты

- Его лепестки открываются по строгому «солнечному графику»: при ярком свете цветок раскрывается около десяти часов утра, а к пяти часам вечера снова складывается, экономя нектар и защищая пыльцу от вечерней сырости.

- Каждое семя снабжено мясистым белым придатком‑элайосомом. Муравей уносит семя в гнездо, съедает лакомый «рюкзачок», а само зерно выбрасывает в плодородный мусорный отсек муравейника, тем самым расселяя растение.

- У большинства видов формируются два типа корней: «якоря», идущие строго вниз, и горизонтальные корешки, которые оплетают луковицу, образуя естественную броню от грызунов и резких колебаний температуры.

- Верхушка прикорневого листа состоит из плотной склеренхимы; эта «буровая коронка» легко прорывает промерзший грунт и снежный наст, чтобы росток не задерживался ни дня лишнего.

- За две‑три недели цветения одно растение выделяет до 0,4 миллиграмма нектара. Для ранневесенних шмелей, журчалок и пчёл это первый «заправочный пункт» после зимовки.

- Снаружи лепестки зеленовато‑бурые и отлично сливаются с прошлогодней травой, отпугивая ранних травоядных и делая цветок незаметным для холодоустойчивых слизней.

- Генетический анализ показал совпадение арктических хлоропластных типов у популяций Шпицбергена и Альп: гусиный лук откатывался вслед за таянием плейстоценовых ледников и сохранил «память» о путешествии.

- Если насекомые‑опылители подвели, растение быстро переключается на запасной план: в нераспустившихся бутонах могут формироваться мини‑луковички‑бульбилы, которые осенью опадают и дают начало новой куртине.

- У рода зафиксированы диплоидные, тетраплоидные и даже октаплоидные расы одного и того же вида. Такая «игра в числа хромосом» помогает гусятнику приспосабливаться к разным климатам, не меняя внешнего облика.

- В старых дубравах плотный весенний ковёр гусиного лука служит природным индикатором: если звёздочек много, значит, лес не трогали плугом и не вырубали как минимум восемьдесят лет; по этому признаку экологи выделяют участки особой охраны.

Заключение

Гусиный лук — описание скромное, но значение велико. Он оживляет ещё голый лес свежими акварельными мазками, служит индикатором нетронутых лугов, даёт витаминизированную зелень в момент, когда её острее всего не хватает. Минимум ухода, полное отсутствие агрессии к соседям и природная элегантность делают маленького «жёлтого подснежника» достойным гостем любого сада, где ценят первозданную ритмику смены сезонов.

Сохраняя эти ранние звёздочки, мы бережем не только красоту весеннего пейзажа, но и тонкую ткань биоразнообразия, от которой зависит здоровье экосистем и наше собственное благополучие.