Донник (лат. Melilotus) — род бобовых трав, известных ароматом свежего сена и неутомимой работой на пасеках. Его ценят фермеры, пчеловоды и фармакогносты. В природе это светолюбивые луговые растения, в культуре — почвоулучшатели, сидераты и медоносы. Народные имена — буркун, сладкий клевер, донная трава. Наука использует международное название melilotus; наиболее известный вид — донник лекарственный (Melilotus officinalis).

У интереса к роду много причин. Во-первых, высокая нектаропродуктивность и приятный «ванильный» аромат мёда. Во-вторых, способность глубоко корениться и рыхлить плотные почвы. Наконец, мягкое венотоническое действие стандартизованных экстрактов и богатый состав вторичных метаболитов. Но есть и предостережение: при неправильной заготовке возможно образование дикумарола — вещества с выраженным антикоагулянтным эффектом. Поэтому к «лечебным» применениям нужен строгий подход.

- 1 Ботаническое описание

- 2 Классификация и виды

- 3 Ареал и среда обитания

- 4 Размножение и жизненный цикл

- 5 Химический состав

- 6 Лечебные свойства и применение в народной медицине

- 7 Использование в ландшафте и быту

- 8 Культурное и историческое значение

- 9 Интересные факты

- 10 Практикум для садовода

- 11 Заключение

Ботаническое описание

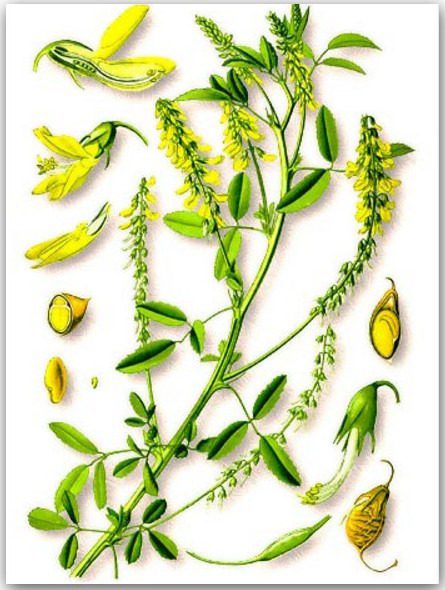

Строение типично для мотыльковых, но легко узнаваемо. Корень стержневой, мощный, нередко уходит на 1–2 м. Стебель прямостоячий, ветвистый, у высокорослых форм достигает 150–200 см. Листья тройчатые; средний листочек часто на более длинном черешочке. Край листочков мелкозубчатый, пластинка узколанцетная или овальная, сверху темнее, чем снизу.

Соцветие — длинная, рыхлая, многоцветковая кисть. Цветки мотыльковые, мелкие, повислые, с чашечкой и свободными лепестками. Окраска у большинства видов белая или жёлтая; существуют кремовые и зеленовато-жёлтые тона. Донник цветы распускаются последовательно снизу вверх, поэтому кисти долго остаются декоративными. Цветет обычно с июня по август, на юге — раньше и дольше.

Плод — крошечный боб (овальный или яйцевидный), чаще длиннее чашечки. Внутри 1–2 семени с плотной оболочкой. Вся надземная часть источает характерный кумариновый запах — то самое «сено после дождя». Именно его упоминают, когда просят показать «донник фото» в справочниках: по снимку легко узнать кисти и узкие тройчатые листья.

Уникальные черты рода — глубокий якорящий корень, твердосемянность (семена часто требуют скарификации) и мощная симбиозная фиксация азота с ризобиями. Эти качества объясняют и живучесть на бедных почвах, и популярность в земледелии.

Классификация и виды

Род Melilotus насчитывает несколько десятков видов. На практике чаще всего встречаются и культивируются:

- Melilotus officinalis — донник лекарственный (желтые кисти; двухлетник умеренной зоны). Часто фигурирует как донник melilotus officinalis или «донник melilotus officinalis».

- Melilotus albus — белый (белые кисти; по экологии близок к M. officinalis).

- Melilotus indicus — индийский (теплолюбивый однолетник, низкорослый).

- Melilotus dentatus — зубчатый (кормовой и медоносный вид).

- Melilotus suaveolens — ароматный.

- Melilotus hirsutus — волосистый (опушенные побеги и листья).

Как отличить от похожих культур? Клевер (Trifolium) образует головчатые соцветия, а не вытянутые кисти. Люцерна (Medicago) несет короткие кисти и имеет иной силуэт куста. У донника кисть длинная и «струящаяся», листья значительно уже, запах — явно кумариновый. Для каталогов уместны формулировки «донник виды», «донник описание растения», «донник фото растения и описание» — именно они помогают правильно атрибутировать снимки.

Ареал и среда обитания

Род донник (Melilotus) сформировался в умеренных и субтропических зонах Евразии и Северной Африки. Оттуда многие донник виды расселились и натурализовались в Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии, следуя за земледелием и дорожным строительством. В дикой флоре чаще всего встречаются Melilotus officinalis (донник лекарственный) и M. albus.

Типичные местообитания — луга, степные склоны, суходолы, опушки, пойменные террасы без застойного увлажнения, залежи, обочины дорог, насыпи железных дорог, карьеры и иные нарушенные земли. Благодаря стержневому корню и симбиозу с ризобиями melilotus выступает пионерным видом на бедных и уплотненных субстратах, быстро закрепляя откосы и улучшая структуру почвы.

Почвы подходят самые разные: от легких супесей до суглинков. Оптимум — хорошо дренированные, нейтральные или щелочные (рН порядка 6,5–8,0), с повышенным содержанием кальция; многие виды переносят умеренную засоленность. Застой воды и кислые торфяники нежелательны.

Климатические предпочтения — свет, тепло и сухость воздуха. Растения длинного дня: при полном солнце формируют более длинные кисти и стабильное донник цветение. Засухоустойчивость высокая за счёт глубокого корня; краткие заморозки на ранних фазах переносятся удовлетворительно. По высотному диапазону встречается от низин до среднегорья, где почвы прогреваются и нет постоянного переувлажнения.

В агроландшафтах донник melilotus officinalis широко возделывают как сидерат, кормовую и медоносную культуру в умеренной полосе Европы, в Центральной Азии, Северной Америке. На сеяных участках охотно «убегает» за пределы полей и закрепляется на примыкающих участках с нарушенной дерниной.

Экологическая роль двоякая. С одной стороны, буркун ускоряет естественную сукцессию, обогащает почву азотом и служит нектарным «якорем» для опылителей. С другой — на бедных, регулярно вскрываемых субстратах способен образовывать плотные куртины и вести себя как агрессивный апофит; в таких местах целесообразен контроль скашиванием до осеменения.

Размножение и жизненный цикл

Главный способ размножения — семенной. У двухлетних форм первая вегетация проходит в розетке, на второй год образуются цветоносы и семена, после чего растение отмирает. Однолетние виды проходят полный цикл за сезон.

Семена твердые, часто нуждаются в скарификации (механической или температурной) для дружных всходов. Посев возможен под зиму и ранней весной. У аграриев ходовой приём — добавлять инокулянт с активными штаммами ризобий для ускорения клубнеобразования и старта фиксации азота.

Опыление насекомыми, прежде всего медоносными пчёлами и дикими опылителями. Бобы созревают асинхронно; для семеноводства важны уборка в фазе побурения и досушка. Семена жизнеспособны много лет, что объясняет «самосев» и долгую присутствуемость в семенном банке почвы.

Устойчивость высокая: жара и непродолжительная засуха переносятся хорошо, возвратные заморозки на ранних фазах — удовлетворительно. При избыточном увлажнении возрастает риск полегания и грибных поражений с плесневением массы — это критично для правильной заготовки.

Химический состав

| Класс соединений | Основные представители | Где больше всего в растении | Особенности/диапазон содержания | Возможные эффекты и значение | Примечания по безопасности |

| Кумариновые соединения | Кумарин; гликозид мелилотозид (предшественник кумарина); производные (умбеллиферон, скополетин – встречаются у ряда популяций) | Цветки и листья (сухое сырье пахнет «сенной ванилью») | Кумарин образуется при сушке и ферментации из гликозидов; обычно доли процента в сухой массе | Ароматизация, мягкое спазмолитическое и седативное действие в составе сборов | При плесневении и неправильной сушке возможно образование дикумарола – сильного антикоагулянта (опасен для людей и животных) |

| Флавоноиды | Агликоны и гликозиды кверцетина, кемпферола, изорамнетина | Надземная часть | Суммарно обычно на уровне десятых долей процента | Антиоксидантная активность, вклад в противовоспалительное действие | Биодоступность зависит от способа приготовления (настои/отвары) |

| Фенолкарбоновые кислоты | Кофейная, феруловая, p-кумаровая и др. | Листья, цветки | Следовые–низкие количества | Антиоксидантные и умеренно противомикробные свойства | Часть фракции переходит в водные извлечения |

| Таннины (дубильные вещества) | Конденсированные и гидролизующиеся танины | Листья, молодые побеги | Низкое–умеренное содержание | Вяжущее действие, частично антимикробное | Избыточный приём может раздражать ЖКТ у чувствительных людей |

| Сапонины тритерпеновые | Смеси сапонинов | Трава | Низкое–умеренное | Отхаркивающий и поверхностно-активный эффект в сборах | Пенообразование при экстракции – нормальное свойство |

| Эфирное масло | Следовые количества (смесь летучих терпеновых компонентов) | Цветки | Следы | Ароматический вклад | Тепловой перегрев при сушке снижает содержание |

| Кумарины летучие метаболиты | Дикетоны/лактонные производные в малых количествах | Сухое сырьё | Следы | Аромат, участие в вкусовом профиле мёда | Не путать с дикумаролом (продукт плесневого метаболизма) |

| Слизи и полисахариды | Гемицеллюлозы, пектины | Листья, побеги | Низкое–умеренное | Обволакивающее действие, смягчение раздражения | Улучшают экстракцию водными настоями |

| Витамины | Аскорбиновая кислота (С), каротиноиды (провитамин A) – в надземной части | Листья | Сезонные колебания; больше в свежем сырье | Антиоксидантная поддержка | При сушке часть витаминов разрушается |

| Минералы (зольные элементы) | К, Ca, Mg; микроэлементы: Fe, Mn, Zn (следы) | Вся надземная масса | Зависит от почвы и фазы вегетации | Минеральная подпитка при кормовом использовании | Донник аккумулирует кальций; на кислых почвах состав беднее |

Важно: лекарственное сырье донника сушат быстро, в тени и при хорошей вентиляции, не допуская увлажнения и плесени. Заплесневелый материал использовать нельзя из-за риска образования дикумарола и кровоточивости при приеме. Любое внутреннее применение — только после консультации с врачом, особенно при склонности к кровотечениям, приёме антикоагулянтов и в период беременности.

Лечебные свойства и применение в народной медицине

Донник лечебный издавна упоминается в европейских и восточных травниках. Внутренние формы традиционно использовали при «застое» вен, головной боли спазматического характера, как мягкое успокаивающее и отхаркивающее. Наружно — в припарках и компрессах при ушибах и инфильтратах. Современная фитотерапия, опираясь на стандартизованные экстракты, рассматривает M. officinalis как вспомогательное средство при хронической венозной недостаточности и лимфостазе, а также в составах успокаивающих сборов малой силы действия.

Однако важно развести «мягкую» фармакологию и риск дикумарола. Любые домашние настои трава донника лекарственного при приёме внутрь могут быть небезопасны при нарушении технологии сушки и хранения сырья. Следует избегать комбинаций с антикоагулянтами и антиагрегантами, а также с препаратами, влияющими на гемостаз.

Как заготавливают. Срезают верхушки побегов в начале массового цветения в сухую погоду. Сушат тонким слоем в тени, при активной вентиляции, не допуская нагрева и сырости. Готовое сырье ломкое, с чистым «сенным» запахом, без следов плесени. Хранят герметично, отдельно от пищевых продуктов.

Формы применения в народной традиции: водные настои для приема в малых дозах курсами, мазевые основы с масляным мацератом — для компрессов. Но выбор доз и режимов — зона ответственности врача. «Донник от чего помогает?» — корректнее отвечать так: при диагнозах, связанных с венозным и лимфатическим застоем, его назначают как часть схемы, а не как монолечение.

Противопоказания: беременность и лактация, детский возраст, коагулопатии, язвенные кровотечения, выраженные болезни печени, одновременный прием антикоагулянтов и антиагрегантов, индивидуальная непереносимость. При любых кровоточивостях и операциях на ближайшие недели — запрещён.

Перед применением внутрь обязательно обсудите решение с врачом.

Использование в ландшафте и быту

В ландшафтном дизайне донник — инструмент природного стиля. Он дает высокий, воздушный объём, а кисти работают «вертикалями» в миксбордерах и луговых миксах. Хорош в композициях с васильком, нивяником, тысячелистником, злаками. В цветниках его чаще размещают по заднему плану или в свободных куртинах. Для букетов пригоден ограниченно: держится недолго, но в полевых композициях добавляет текстуру.

В агротехнике — классический сидерат. Донник трава рыхлит и структурирует тяжёлые почвы, поднимает кальций с глубины, фиксирует атмосферный азот, подавляет сорняки. Его сеют в парах, под зябь, как компонент травосмесей. На бедных участках культура стартует медленно, но быстро догоняет при появлении клубеньков.

Бытовые и промышленные направления: табачная отдушка, фиксация запаха в мыле, парфюмерные «сенные» аккорды, ароматизация алкогольных напитков отдельными видами. Мед донник свойства ценит каждый пчеловод: аромат ванильный, вкус мягкий, цвет от белого до светло-янтарного; кристаллизация мелкозернистая.

Культурное и историческое значение

Название «донник» связывают со старым словом «донная» (подагра, «болезни низа»), что отражает давние лечебные представления. Латинское Melilotus происходит от греч. «мёд» и «лотос/кормовые травы» — прозрачный намек на медоносность. В европейских языках прижилось «sweet clover» — сладкий клевер.

История науки обязана растению крупным открытием. В 1920–1930-е годы изучение кровотечений у крупного рогатого скота, кормленного заплесневевшим буркуном, привело к выделению дикумарола — первого перорального антикоагулянта. Позже на этой базе разработали производные, включая варфарин. Так «простая» полевка повлияла на кардиологию XX века.

В аграрной культуре донник — символ «работяги поля». Им закрепляли склоны, восстанавливали залежи, спасали почвы в засуху. На плакатах сельхозвыставок прошлого века часто показывали «донник фото растения» как пример неприхотливого сидерата.

Интересные факты

- Аромат буркуна задаёт кумарин — тот же, что слышен в сене, сене-лаванды и бобах тонка.

- Глубокий корень растения уходит на два и более метра, повышая засухоустойчивость и формируя ходы для воздуха и влаги.

- Твёрдосемянность обеспечивает «долгую память» почвы: семена всходят растянуто в течение нескольких лет.

- Дикумарол из плесневелого сырья стал отправной точкой для создания варфарина — одного из знаковых антикоагулянтов.

- В нектаре много сахаров, поэтому донник цветение — праздник для пчёл дикой фауны и пасек.

- В старых травниках донник лечебный рекомендовали как «согревающее» и «смягчающее» средство; сегодня акцент смещён на стандартизованные экстракты.

- Донниковый мёд в свежем виде почти бесцветен, а при кристаллизации белеет — отсюда маркетинговое имя «белый мёд».

- Из-за кумаринов пахучее сено привлекательно для коров, но именно оно при плесени становится опасным: контроль сушки обязателен.

- Некоторые сорта белого донника создавали специально для северных широт благодаря его холодостойкости и светолюбию.

- В фитодизайне растение используют для «связки» высоких злаков и полевых однолетников — он добавляет легкости и ритма.

Практикум для садовода

Посев. Для зелёного удобрения сеют ранней весной или под зиму, на солнечном месте. Тяжёлым семенам помогает лёгкая скарификация. Инокуляция ризобиями ускоряет старт. Норма высева — умеренная: загущение увеличивает риск полегания.

Уход. Минимальный: рыхление до смыкания рядов, редкие поливы в сильную засуху. На бедных почвах уместна стартовая доза фосфора и калия. Скашивание на сидерат — до цветения, когда масса нежнее и богаче азотом.

Безопасность. Никогда не сушите зелёную массу в толстых валках под дождём. Любые следы плесени — в утиль, а не в корм и не в домашние «лекарства». Это базовое правило, о котором напоминают все руководства.

Заключение

Растение донник — на удивление многогранный союзник. Он наращивает медоносную базу, лечит землю глубинным корнем, стабилизирует склоны и обогащает почвы азотом. В фармакопейной плоскости он полезен в виде стандартизованных экстрактов, если соблюдены протоколы безопасности. В этноботанике его знают как мягкое смягчающее и венотоническое средство, но риски дикумарола обязывают к грамотной заготовке.

Почему этот род стоит сохранять и выращивать? Потому что это редкий пример «универсального солдата» лугов: неприхотлив, красив в простоте, приносит мёд и улучшает поля. Если вам нужен сидерат, пыльцедонор и лёгкая вертикаль для природного цветника — donnik melilotus подойдёт отлично.

И последнее. Донник лекарственный применение должно оставаться подвластным врачебной логике. Домашние «рецепты» без контроля опасны. Все вопросы «донник от чего помогает» корректно решать вместе со специалистом — так безопаснее и честнее по отношению к собственному здоровью.