- 1 Астрагал

- 1.1 Ботаническое описание

- 1.2 Классификация и виды

- 1.3 Ареал и среда обитания

- 1.4 Размножение и жизненный цикл

- 1.5 Химический состав

- 1.6 Лечебные свойства и применение в народной медицине

- 1.7 Использование в ландшафте и быту

- 1.8 Культурное и историческое значение

- 1.9 Интересные факты

- 1.10 Заключение

Астрагал

В ботаническом мире трудно найти род более многочисленный, чем астрагал — сегодня в нём описано свыше 1600 видов, от крошечных арктических трав до колючих подушек высокогорий. Все они принадлежат к семейству бобовых и объединены характерным «мотыльковым» венчиком и односемянным бобом. В разных регионах растение зовут по-своему: волчий горох, кошачий клевер, каменный зверобой. Однако и ботаники, и народные знахари легко узнают растение астрагал по мягкому серебристому опушению и головчатым соцветиям, издающим легкий медовый аромат.

Интерес к роду подогревается сразу тремя факторами. Во-первых, это древняя лекарственная репутация: ещё скифы варили «чёртов отвар» для укрепления сердца и долголетия. Во-вторых, экстремальная экологическая пластичность: встречается от тундровых россыпей до жарких солонцов, образуя уникальные ценозы и выполняя роль почвоукрепителя.

И, наконец, эстетика — пушистые жёлтые подушки и лиловые головки становятся эффектным акцентом в каменистых садах. Наша задача — разобраться, чем обусловлена популярность астрагал трава в медицине и ландшафтном дизайне, какие ключевые биологические особенности делают род столь устойчивым, и как грамотно использовать его потенциал, не нарушая природное равновесие.

Ботаническое описание

Большинство представителей рода — многолетние травы высотой от 15 до 60 см; реже встречаются полукустарники, формирующие плотные, почти шаровидные подушки диаметром до полуметра. Стебли тонкие, ребристые, у мезофильных видов восходящие, у степных — раскидисто-пригнутые; их бархатистый налёт создают прижатые шелковистые волоски, хорошо заметные даже на любительских астрагал фото.

Листья очередные, непарноперистые; число долей колеблется от трёх пар у северных карликов до двадцати пяти пар у горных гигантов. Листочки овальные либо линейно-эллиптические, 5–30 мм длиной, матовые сверху и серебристо-опушенные снизу. Благодаря этому белёсому фильтру астрагал трава снижает испарение и отражает избыток ультрафиолета.

Цветки мотылькового типа собраны в плотные головки или удлинённые кисти: чашечка трубчатая, часто вздутая; венчик кремовый, лимонно-желтый, реже пурпурный. Парус слегка короче крыльев, лодочка снабжена острым носиком. Бутонизация идет волнообразно, а вопрос «астрагал когда цветет?» для умеренной зоны обычно имеет ответ «середина мая — конец июня»; у высокогорных форм пик сдвигается к июлю.

Плод — односемянный, иногда двугнездный боб. У значительной части видов он полностью скрыт внутри пузырчато-вздутой чашечки: когда семя созревает, оболочка лопается, освобождая чечевицеобразное семечко, покрытое темно-коричневой, водонепроницаемой оболочкой.

Корневая система стержневая, мощная; главный корень способен проникать в щебнистый склон на два метра, что повышает засухоустойчивость и закрепляет рыхлый субстрат.

Эта биомеханика и пушистая поверхность придают растению характерный облик, легко распознаваемый даже без детального описание. Так астрагал виды делят почвенные ниши от сухих степей до речных галечников, оставаясь едиными по ключевым морфологическим признакам.

Классификация и виды

Род астрагал относится к семейству Бобовые (Fabaceae), подсемейству Мотыльковые (Papilionoideae), трибе Galegeae. На практике удобно выделять четыре эко-морфологические группы, каждая из которых представлена характерными видами.

1. Мезофильные луго-лесные астрагалы

- Солодколистный (Astragalus glycyphyllos) — высокий (до 80 см) кустик с длинными перистыми листьями и зеленовато-лиловыми головками.

- Датский (A. danicus) — компактный почвопокровник лесостепей, образует нежные фиолетовые «шапочки» уже в конце мая.

2. Ксерофитные подушечники

- Золотистый (A. aureus) — колючий «ёжик» Памира с душистыми палево-желтыми шарами.

- Шангина (A. schanginianus) — серебристо-опушённая подушка альпийских пустошей.

3. Арктико-альпийские карлики

- Альпийский (A. alpinus) — карликовый тундровый вид с темно-лиловыми венчиками.

- Холодный (A. frigidus) — прямостоячий северный мезофит, образующий рыхлые кисти бледно-жёлтых цветков.

- Норвежский (A. norvegicus) — типичный обитатель приполярных осыпей.

4. Селенокумуляторы степей

- Двуканальцевый (A. bisulcatus)

- Длинноплодный (A. praelongus)

Оба вида накапливают селен до экстремальных концентраций, что защищает их от поедания травоядными и делает индикаторами солонцов.

Сравнение с близкими родами

- Острогал (Oxytropis) — лодочка с длинным «клювом», бобы двустворчатые.

- Галега (Galega) — полувьющиеся стебли и рыхлые кисти; у астрагалов соцветия плотные, чашечка трубчатая.

Коллекционные фавориты

- Перепончатый (A. membranaceus) — ценнейшее аптечное сырьё традиционной китайской медицины.

- Лисохвостный (A. alopecurus) — цилиндрические ванильно-пахнущие колосья.

- Шерстистоцветковый (A. dasyanthus) — кавказский эндем с шаровидными ярко-жёлтыми головками, занесён в Красную книгу.

- Японский (A. japonicus) — крупные пурпурные кисти, устойчив к соленым ветрам Курил и Хоккайдо.

Таким образом, даже беглый обзор показывает, насколько пластичен и разнообразен род астрагал: от серебристых подушек сухих хребтов до рослых луговых видов, что подтверждают сотни полевых находок и «астрагал фото и описание» в ботанических атласах.

Ареал и среда обитания

Род охватывает почти всё Северное полушарие и частично выходит за его пределы, от атлантических торфяников Ирландии до андских высокогорий Чили. Наибольшее видовое богатство сосредоточено в трёх «горячих точках» биоразнообразия: Южно-Сибирской горной системе, Горном Средиземноморье и плато Иран–Афганистан, где одна квадратная миля может включать до восьми локальных эндемиков.

В умеренных широтах растение встречается пятнистым поясом: мезофильные виды занимают лесные поляны и пойменные луга, а ксерофиты образуют пятна на щебнистых степных кромках или сухих карбонатных отвалах. Для арктико-альпийских карликов характерны северные побережья Евразии, скальные ниши Скандинавии и хребты Саян, где температура почвы летом едва превышает +8 °C.

Ключевой экологический показатель рода — текстура субстрата. Большинство представителей предпочитают рыхлые, хорошо дренированные почвы с pH 6,5 – 7,5, богатые кальцием и бедные азотом. Высокогорные ксерофиты выживают на галечниках и гипсовых щебёнках, где влаги меньше 5 %, а солончаковые селенокумуляторы — на засоленных лёссах и песках с электропроводностью до 4 мСм/ см.

По вертикали растение встречается от прибрежных дюн (0 м) до субнивальных поясов 4200 м н. у. м.: у моря доминирует астрагал приморский (A. maritimus), в зоне лесостепей — А. солодколистный (A. glycyphyllos), на субальпийских лужайках — А. горный (A. oreades), а выше границы криволесья «правят» подушечные А. золотистый (A. aureus) и А. Шангина (A. schanginianus). Такое широчайшее экологическое меню объясняет невероятную пластичность рода и его важную роль в формировании растительных сообществ — от укрепления песчаных берегов до стабилизации скальных осыпей и обогащения бедных субстратов биологически фиксированным азотом.

Размножение и жизненный цикл

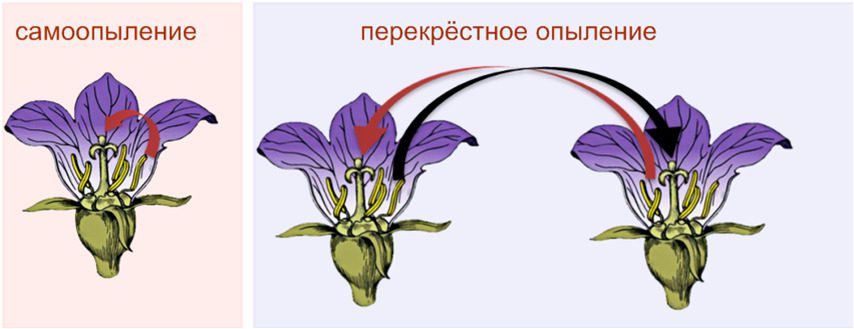

Опыление и образование семян

Цветки астрагалов—классический «мотылёк», рассчитанный на насекомых средней массы. На луговых видах доминируют пчелы-мегахилы и большие шмели, у арктических карликов—мухи-сифиды и одиночные осы. Нектар залегает глубоко, поэтому случайные мелкие гости лишь обеспыливаются, не получая награды. После перекрестного опыления завязь быстро вытягивается: весь цикл от роспуска венчика до формирования полноценного боба занимает 18 – 25 дней в низинах и 30 – 45 дней в высокогорье.

Семенной банк и всхожесть

Бобы созревают неравномерно и могут «сидеть» в вздутой чашечке ещё неделю, пока высохшие швы не лопнут. Каждое взрослое растение дает от 500 до 5000 семян, но наружная оболочка почти непроницаема; в естественных ценозах прорастает лишь 4 – 6 % посева. Остальное уходит в почвенный банк: лабораторные опыты показали, что семена астрагал трава сохраняют жизнеспособность до 25 лет. Снятие покоя происходит после чередования зимних морозов и весенних оттепелей: микротрещины в оболочке набухают, и зародыш получает воду.

Прорастание и ювенильная стадия

Первый сезон—самый критичный. Корешок уходит на 20 см вниз уже за две недели, формируя главный стержень; надземный побег остаётся крошечным, почти прижатым к грунту. Листья ещё простые или тройчатые, фотосинтез идёт медленно, зато в корневой зоне активно заселяются ризобиальные бактерии-фиксаторы азота. К осени молодь накапливает крахмалы и переходит в покой.

Взрослая фаза и продолжительность жизни

Со второго—третьего года растение входит в регулярный цикл цветения. Мезофильные и луговые формы живут 8 – 12 лет, степные полукустарнички—15 – 20 лет, а горные подушечники-ксерофиты способны доживать до 40 лет, ежегодно наращивая плотный «панцирь» из отмерших побегов. У большинства видов наблюдается чередование урожайных и малосемянных лет, что синхронизировано с климатом: после снежной зимы и прохладной весны семенная продукция максимальна.

Вегетативные возможности

Классического отпрыскового корневища у растения нет, но многие виды образуют придаточные почки на корневой шейке. После механического повреждения или зимнего обмерзания из них развиваются дополнительные стебли, что даёт кусту вторую «молодость». Подушечные формы восстанавливаются даже из 5-миллиметрового фрагмента штамба с одной-двумя почками. Садоводы используют это свойство для деления высокодекоративных экземпляров: ранней весной подушку разрезают острым ножом и укореняют ломтики в песчано-щебнистом субстрате.

Самосев и устойчивая популяция

Хотя разовая всхожесть невелика, долговечный семенной банк обеспечивает «страховку»: после пожара или механического сноса материнских кустов молодые всходы появляются уже на следующий сезон. Такой механизм делает сообщество трудноискоренимым и одновременно позволяет быстро заселять открытые субстраты—от свежей глинистой террасы до техногенных известковых отвалов.

Итог: жизненный цикл астрагалов сочетает семенную стратегию «долгого резерва» с умеренной вегетативной пластичностью. Это объясняет их феноменальную выносливость на контрастных ландшафтах и стабильность популяций даже при жёстких абиотических вызовах.

Химический состав

| Группа веществ | Основные компоненты | Биологическое действие |

| Флавоноиды | кверцетин, кемпферол, изорамнетин, астрагалозид | Антиоксидантное, противовоспалительное, укрепление капилляров |

| Полисахариды | астрагаланы I–III (β‑D‑глюканы) | Иммуномодуляция, гепатопротекция |

| Сапонины тритерпеновые | астрагалозиды I–IV (циклоартановый ряд) | Кардиопротекция, адаптогенное и противоопухолевое действие |

| Органические кислоты | хлорогеновая, кофейная, феруловая, малоновая | Антиоксидантное действие, поддержка метаболизма |

| Аминокислоты и амиды | аспарагин, γ‑аминомасляная кислота | Азотный резерв, нейромодуляция |

| Минеральные элементы | селен, кальций, железо, цинк, кремний | Антиоксидантная защита, гемопоэз, трофика тканей |

| Эфирное масло | β‑пинен, лимонен (≤ 0,05 %) | Антимикробное, ароматическое действие |

| Дубильные вещества | катехины, галлотанины | Вяжущее, антибактериальное действие |

| Витамины | витамин C, β‑каротин, витамины группы B | Антиоксидантная защита, поддержка обмена веществ |

Лечебные свойства и применение в народной медицине

Славу растительного «эликсира долголетия» астрагал приобрёл ещё в античности: его прописывали для «очищения крови» и «укрепления духа». Современный фитохимический анализ подтвердил древние наблюдения: комплекс флавоноидов, сапонинов и полисахаридов ускоряет тканевое дыхание, нормализует тонус сосудистой стенки и повышает устойчивость организма к клеточному стрессу. Благодаря этому астрагал свойства проявляет сразу в нескольких терапевтических направлениях.

Сердечно-сосудистая защита

Настои из травяной массы расширяют коронарные артерии, улучшают микроциркуляцию, мягко понижают артериальное давление. Комбинация астрагалозидов и селена снижает окисление липопротеинов, тем самым препятствуя атеросклеротическим изменениям. В народной медицине степных районов чай-сердечник из астрагал трава пьют трёхнедельными курсами весной и осенью для профилактики инфаркта и инсульта.

Иммуномодуляция и противовоспалительный эффект

Полисахариды растение активируют макрофаги и увеличивают синтез интерлейкина-2, что делает настой ценным при частых простудах и затяжном бронхите. Сибирские охотники в период гриппозных эпидемий держат под рукой «холодный отвар»: столовую ложку сырья заливают стаканом кипятка, настаивают ночь и принимают по глотку каждый час.

Почечно-диуретическое действие

Мочегонная активность выражена умеренно, но достаточна, чтобы выводить излишки натрия и облегчать работу миокарда. При пастозных отёках деревенские травницы рекомендуют «водяную тройку» — астрагал, хвощ и листья брусники в равных долях. Такой сбор стимулирует фильтрацию в клубочках без потери калия.

Гипогликемическая поддержка

Эксперименты показали, что водный экстракт уменьшает постпрандиальную гипергликемию и повышает чувствительность рецепторов к инсулину. В народной практике настойка на 40 % спирте (1 : 5) используется как вспомогательное средство при диабете II типа: по 20 капель до еды дважды в сутки месячными курсами.

Онкопротекция и антиоксидантный резерв

Селеновые хелаты и кверцетин-гликозиды подавляют перекисное окисление липидов, а сапонины блокируют ангиогенез в опухолевых очагах. Китайские фитотерапевты включают отвар корней в состав «золотого декокта» для облегчения побочных явлений химиотерапии — тошноты, лейкопении, кахексии.

Репродуктивное здоровье

При эректильной дисфункции, связанной с венозной недостаточностью, астрагал многолетник улучшает наполнение кавернозных тел; женщинам отвар помогает нормализовать цикл и уменьшить болевой синдром при дисменорее. В этнофармакологии Среднего Поволжья корневая настойка считалась оберегом материнства: невестам дарили «горшочек кошачьего гороха», чтобы ускорить зачатие.

Наружное применение

Примочки из охлажденного настоя уменьшают воспаление десен, ускоряют эпителизацию порезов и ожогов, а ванночки для ног снимают усталость после долгой ходьбы. Масляный мацерат, полученный холодной вытяжкой, используется в дерматокосметике для борьбы с куперозом и сухой экземой.

Типовые формы и дозировки

- Чай-монодоз: 1 ч. л. сухой «резки» на 200 мл воды, настоять 10 мин, пить теплым трижды в день.

- Крепкий настой (для полосканий):1 ст. л./200 мл, выдержать 2 ч, процеживать; использовать свежим.

- Спиртовая настойка 1 : 4 на 40 % этаноле, выдержка 14 суток; разовая доза 15–20 капель.

Важно. Препараты астрагала не сочетают с кортикостероидами, не применяют при аутоиммунных расстройствах и острой почечной недостаточности. Беременным и кормящим — только по назначению врача.

Таким образом, астрагал фото и описание которого так неброско, остается многофункциональным фитотерапевтом: он укрепляет сосуды, поддерживает иммунитет, выводит лишнюю воду, помогает печени и почкам, а заодно продлевает ресурс клеточных мембран, удерживая нас в тонусе даже на фоне возрастных изменений.

Использование в ландшафте и быту

Декоративный потенциал

На первый взгляд астрагал многолетник кажется скромной полевой травой, однако в природном саде его ценят за естественный «луговой» штрих. Пышные головчатые кисти держатся до шести недель, постепенно меняя оттенок от сливочно-желтого до светло-охристого. На солнечном склоне посадите группу из трёх–пяти кустов перед злаками средней высоты —и получите мягкую, ненавязчивую цветовую волну. Карликовые степные формы легко вписываются в рокарии: стержневой корень надежно закрепляет растение между плитняком, а серебристое опушение отражает жар, не позволяя розетке перегреться.

Почвозащитная «первая помощь»

Корневая система работает как природная арматура: она скрепляет лёгкие суглинки, задерживает эрозию на обнажённом откосе или возле свежей дорожки. Благодаря симбиозу с азотфиксирующими бактериями астрагал растение улучшает структуру субстрата и повышает его плодородие для соседних культур. Этим пользуются агрономы-экологи: густой посев по краю пашни уменьшает смыв удобрений в канавы и обогащает дернину азотом.

Пчелиный магнит

Луг, где растёт астрагал трава, всегда гудит. С одного гектара медоноса пчёлы собирают до 90 кг прозрачного янтарного мёда с легкой карамельной ноткой. Поэтому фермеры-пасечники оставляют островки «кошачьего гороха» между рапсовыми и гречишными полями —это подстраховка на случай непогоды, когда основные культуры не выделяют нектар.

Корм и мульча

На южных откосах молодые побеги заготавливают в сено: белково-калорийность выше, чем у люцерны, а сапонины улучшают пищеварение овец и коз. В личном хозяйстве отцветшие стебли не выбрасывают —их подсушивают и раскладывают в междурядьях томатов: мульча подавляет сорняки и медленно отдаёт азот.

Бытовые мелочи

Высушенные соцветия входят в саше для белья —нежный травяной аромат отпугивает моль. Древесина старых стеблей содержит жёлтый флавон-пигмент; в деревнях Волги им до сих пор подкрашивают пасховые яйца, получая теплый горчичный оттенок. Спиртовой вытяжкой пропитывают льняные нити: волокно становится менее ломким и лучше держит натуральный краситель.

Таким образом, астрагал описание которого начинается как «лекарственная трава», в ландшафте проявляет себя почвоукрепителем, медоносом, а в быту —ароматной пряностью, экологичным красителем и ценным кормом.

Культурное и историческое значение

Дикий астрагал сопровождал человека практически с начала земледелия. В античной Фессалии молодые побеги добавляли в «панспермий» ― жертвенную кашу, подносимую Деметре как символ плодородия. Спартанцы же полагали, что настой из «сладкого гороха» — так они называли растение астрагал — укрепляет выносливость воинов, и держали сушёные стручки в походных сумках рядом с миррой и тмином.

В средневековой Европе монастырские гербалии упоминали Astragalus glycyphyllos как «траву смирения»: считалось, что она «уравновешивает кровь и дух», помогая монахам переносить строгий пост. Интересно, что на полях кирилловских писцов встречается рисунок «гороховой звезды» — стилизованное астрагал фото соцветие, превратившееся в орнамент на окладах рукописей.

На Руси «кошачий горох» входил в снадобье «семиключник» — смесь семи горных трав, которой знахари окуривали избы перед свадьбой. Верили, что аромат отгоняет «лихорадочные ветры» и приносит дому долголетие; вопрос «показать цветок астрагал» решался просто: невесте плели венок из жёлтых головок Astragalus arenarius и прятали туда горящий уголек, чтобы «сердце не гасло».

В Тибете Astragalus membranaceus фигурировал под именем «хуан-ци» — «жёлтая энергия». Императорские лекари прописывали отвар стареющим чиновникам, разводя его в рисовом вине для «поднятия жизненной ци». Через шелковый путь растение попало в Персию, где стало ингредиентом густой смолы гумми-гелиума; ею укрепляли швы кожаных доспехов и … скрепляли страницы первых миниатюрных Коранов.

С XVIII века астрагал виды степной полосы попали в ботанические сады Европы: Карл Линней описал Astragalus alpinus по материалам Великой Северной экспедиции. В викторианской «языковой» флористике букет с веточкой этого растения означал «верную поддержку» — намек на его корнеукрепляющую силу.

Современная культура обращается к траве вновь. В Китае капсулы с экстрактом A. membranaceus входят в государственный фармакопейный список, в США фитнес-сообщество добавляет порошок «модернизированного» астрагал трава в смузи для иммунного «бустера», а дизайнеры Nordic style наклеивают стилизованные астрагал фото и описание на упаковку травяных свечей, играя на скандинавском тренде «дикого луга».

Таким образом, путь незаметной бобовой травы ― от обряда землепашцев до высокотехнологичного нутрицевтика ― отражает всё богатство культурных взаимодействий. В каждом веке Astragalus находил свою нишу: символ ритуальной чистоты, оберег здоровья, техническую смолу или зеленый логотип экологичного бренда. И, судя по растущему интересу к адаптогенам, эта история далека от финала.

Интересные факты

- Крупнейший род бобовых. В род Astragalus ботаники насчитывают свыше 3000 видов — это больше, чем у гвоздик, роз и тюльпанов вместе. Каждый пятый вид встречается только на одном-единственном горном хребте.

- Растение-симфония. При ветре сухие, надутые бобы «щелкают» друг о друга; в Средней Азии степняки называют такой шелест «песней кошачьего гороха».

- Живой барометр. У альпийского вида (Astragalus alpinus) листочки складываются вдоль средней жилки перед сменой погоды, предсказывая дождь за 4–6 часов.

- Секрет старой китайской бумаги. Крахмалистый клей из корней Astragalus gummifer («трагакама») веками применяли для проклейки каллиграфических свитков, чтобы тушь не растекалась.

- Пчелиный чемпион. Мед с горного астрагал растения содержит рекордное (для нектара) количество селена — до 0,1 мг/кг, поэтому в пасечных кругах ценится как «мёд-иммунитет».

- Фильтр для урановых рудников. Некоторые пустынные виды (A. bisulcatus) накапливают в тканях селен и даже следы редкоземельных металлов, очищая почву вокруг шахт. Биологи называют их «растениями-гиперконцентраторами».

- Фармакопейный долгожитель. Astragalus membranaceus первым из адаптогенов вошёл сразу в две официальные фармакопеи — китайскую (1953) и британскую (1976).

- Энергия Марса. Американские инженеры NASA всерьез рассматривали трагантовую камедь (смолу астрагала) как компонент рациона для пилотируемых полётов: она не кристаллизуется и увеличивает вязкость белковых коктейлей в невесомости.

- Цветочный QR-код. Форма чашечки у степного A. arenarius отражает ультрафиолет, рисуя пчёлам «кольцо-маяк». Исследования показали: уловив узор, насекомые задерживаются на соцветии вдвое дольше.

- Растение-ароматизатор. В Провансе сухими головками астрагал трава коптят козий сыр — сапонины придают корочке легкий ореховый вкус и помогают ей созревать без плесени.

Заключение

Астрагал — это гораздо больше, чем «ещё одна лугопастбищная бобовая». Он объединяет в себе три, казалось бы, несовместимые ипостаси: незаменимый элемент природного ландшафта, древний целитель и перспективный объект современной биотехнологии. Благодаря симбиозу с азотфиксирующими бактериями растение улучшает почву; за счёт уникального флавоноидно-сапонинового комплекса оно поддерживает сердце, иммунитет и микроциркуляцию; наконец, способность некоторых видов аккумулировать редкие элементы уже используется для фитоминералогической рекультивации.

Сохранить растение астрагал в его природных местообитаниях значит уберечь целые экосистемы от деградации и одновременно сохранить «живую лабораторию» для будущих фармакологов, агрономов и экологов. Лекарственные свойства проверены веками, но потенциал рода Astragalus раскрыт лишь частично: генетическое разнообразие, адаптивные механизмы, тонкий аромат мёда и ещё не изученные полисахариды ждут своего часа. Потому так важно разумно заготавливать сырьё, оставляя материнские кусты, и внедрять культуру в агрофитоценозы вместо хищнического сбора в степях и горах. Пусть «кошачий горох» и дальше шуршит своими серебристо-белыми бобами на ветру, а мы, люди, будем использовать его силу бережно — во благо здоровья и самой Земли.