- 1 Аконит джунгарский (борец джунгарский)

- 1.1 Ботаническое описание

- 1.2 Классификация и виды

- 1.3 Ареал и среда обитания

- 1.4 Размножение и жизненный цикл

- 1.5 Химический состав

- 1.6 Лечебные свойства и применение в народной медицине

- 1.7 Использование в ландшафте и быту

- 1.8 Культурное и историческое значение

- 1.9 Безопасность и охранный статус

- 1.10 Современные исследования и перспективы

- 1.11 В объективе яда: редкая фотосессия горного борца

- 1.12 Заключение

Аконит джунгарский (борец джунгарский)

Горные долины Джунгарского и Заилийского Алатау прячут растение, чья красота находится в рискованном союзе с крайней ядовитостью — аконит джунгарский (Aconitum soongaricum).

Вид принадлежит к семейству лютиковых, в народе больше известен как борец джунгарский или «иссык-кульский корень». Интерес к цветку двойствен-- он одновременно фармакологическое сырье, объект фитоохраны и главный «чёрный» персонаж местного травничества: малейшая передозировка приводит к параличу дыхания. Несмотря на это, коренные жители ценят клубни за болеутоляющую и противовоспалительную силу, а ботаники изучают редкую экологическую нишу, в которой развился этот высокогорный спринтер.

Ботаническое описание

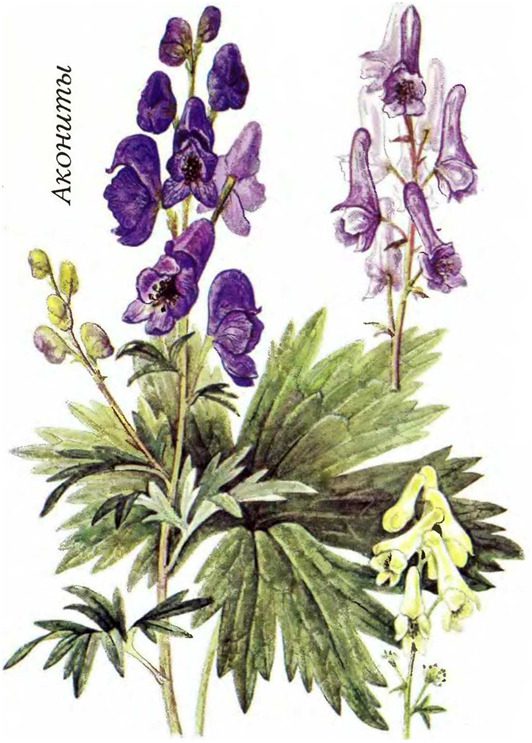

Стебель прямостоячий, крепкий, редко ветвящийся, высотой от 70 до 130 см, у основания до шести миллиметров в диаметре. Листья черешчатые, очередные, округло-сердцевидные, до 12 см шириной, каждый сегмент расчленён на узколанцетные доли с крупными зубцами. Нижние пластинки отмирают к моменту массового цветения.

Венчик заменяет пятилистная чашечка; верхний лист видоизменен в шлем-купол, под которым прячутся два длинношпорцевых нектарника. Соцветие — верхушечная густая кисть длиной до 40 см, окраска лепестков глубокая, сине-фиолетовая. Цветет во второй половине лета около трёх недель. Плод — сборная трехлистовка; семена бурые, четырехмиллиметровые, снабжены крыловидными морщинами, что облегчает расселение ветром.

Классификация и виды

Aconitum – крупнейший «ядовитый» род лютиковых, включающий более 250 признаваемых видов. Внутри среднеазиатской флоры «джунгарец» составляет обособленный таксон комплекса A. soongaricum – A. karacolicum – A. leucostomum.

Ближайший аналог, борец каракольский, различается более светлой окраской шлема и сниженным содержанием алкалоидов. От европейского аконита кудрявого наш герой отличается удлиненными клубнями и строго горной вертикалью произрастания. Именно эти черты позволяют безошибочно отделить аконит джунгарский — растение-«эндемик» северных склонов Тянь-Шаня.

Ареал и среда обитания

Географически вид тянется прерывистой дугой: восточные Куньлуньские отроги → Кашмир → киргизские Тянь-Шанские долины → Казахстан (Джунгарский и Заилийский Алатау). В республике основная популяция сосредоточена в субальпийском поясе 2500-3000 м. Цветок строго выбирает северные тенистые склоны, где тающий снег формирует умеренно влажные, но дренированные почвы.

Избегает берегов рек, открытых гольцов и залесенных кедровников. В культуре требователен к лёгкой суглинистой дерновой почве со слабокислой реакцией; притенение и холодный воздух обязательны, иначе растение «сгорает» в равнинной жаре.

Размножение и жизненный цикл

В природе борец питает себя цепочкой клубневидных корневищ: материнский узел постепенно отмирает, а крайние почки образуют новые побеги, попутно оттягивая питательные вещества вперёд. Семенное размножение встречается реже, однако формирует генетическое обновление популяции.

Прорастание длительное: семя проходит двойной холодный цикл, поэтому первые всходы появляются лишь к лету второго года. При вегетативном делении на садовых грядках клубни переносят в августе, заглубляя строго на 5 см – тогда росток закладывает зимующую почку и не выпревает. Средняя продолжительность жизни одного куста — 15 лет; устойчивость к короткому заморозку впечатляющая, растение выдерживает –40 °C под снежной «подушкой».

Химический состав

| Компонент | Содержание / фракции | Краткая функция |

| Дитерпеновые алкалоиды | 0,2–4 % в клубнях • аконитин • мезоаконитин • гипоаконитин • гетааконитин Пик концентрации: конец августа | Блокируют Na⁺‑каналы нейронов → анестезия, кардиотоксичность |

| Флавоноидный комплекс | кверцетин‑гликозиды рутиновые производные | Антиоксидантный каскад, стабилизация капилляров |

| Тритерпеновые сапонины | присутствуют в корнях и стеблях | Повышают проницаемость мембран, усиливают резорбцию других веществ |

| Органические кислоты | линолевая, олеиновая, лимонная, фумаровая | Буфер pH, энергообеспечение митохондрий |

| Карбо‑пул | инозит ≈ 0,05 % растворимые сахара до 9 % (глюкоза, сахароза) | Осморегуляция, быстрый метаболический субстрат |

| Микронутриенты (листья) | витамин C, марганец, цинк, медь | Антиоксидантная и кофакторная поддержка ферментов |

| Фармакобиология (сводка) | Алкалоиды: блок Na⁺‑каналов Флавоноиды: ловушка радикалов Сапонины: гибкость мембран | Комплексное противовоспалительное и обезболивающее действие |

Лечебные свойства и применение в народной медицине

Традиционные тибетские рукописи относили «иск-кульский корень» к высшему рангу обезболивающих. Настойку клубней (1 г сухого сырья на 100 мл 70-процентного спирта) применяют наружно при радикулите, невралгии троичного нерва, артритах; растирание вызывает легкое жжение, сменяющееся глубокой анестезией.

Внутреннее использование требует микродоз: стартуют с одной капли на 50 мл воды, ежедневно добавляя по капле и достигая «плато» в 10–12 капель, после чего курс сворачивают зеркально. Народные знахари заявляют об эффективности против бронхиальной астмы и упорного кожного зуда, однако академические клиники рекомендуют строгое медицинское наблюдение. При онкологии спиртовой экстракт борца иногда включают в паллиативные схемы, но доказательная база пока ограничена наблюдательными сериями.

Внимание: даже 2 мг чистого аконитина могут вызвать фибрилляцию желудочков. Поэтому аконит джунгарский ядовитое растение и самолечение недопустимо.

Использование в ландшафте и быту

Садоводы выращивают борец у северной стены дома, под рассеянным светом: высокий стебель с густой кистью сине-фиолетовых «шлемов» создает яркий вертикальный акцент. Растение холодостойко, поэтому в альпинарии зимует без укрытия; главное — не пересушить корень летом.

В букеты цветок почти не срезают из-за токсичности сока, но флористы используют высушенные соцветия для засушенных панно. В быту настой листьев применяют как инсектицид против тараканов и садовых тлей: раствор 1:200 опрыскивают вечером, чтобы роса не смыла алкалоиды.

Культурное и историческое значение

В киргизском эпосе «Манас» герой выводит воинов из голода, собирая «уу коргошун» — так кочевники называли корень борца, приравнивая яд к свинцовой пуле. Казахские баи держали баночку «черного мёда» (растолченные сухие клубни в катыке) для лечения лошадей от глубокой миозита: считалось, что компресс «согреет кровь».

В русском переводе тибетского «Чжуд-ши» борец назван «царём тысячи лекарств», но трактаты каждый раз подчеркивали: граница между пользой и гибелью тоньше лезвия. В литературе растение увековечено в «Раковом корпусе» Солженицына, где настойка аконита джунгарского становится символом последней надежды.

Десять любопытных фактов об аконите джунгарском

- У Aconitum soongaricum обнаружена строго «персональная» связь с горным шмелём Bombus consobrinus: насекомое обладает единственным из всех местных опылителей хоботком, достаточным, чтобы дотянуться до глубоко спрятанного нектарника шлемовидного цветка.

- В 1913 году российские этнографы зафиксировали у иссык-кульских киргизов обычай «ядовитого челомкания»: чтобы подчеркнуть серьёзность договора, старейшины обменивались лепестками аконита джунгарского, — риск сделать лишний глоток укреплял слово лучше печати.

- Дозревающее семя защищено от муравьёв необычным способом: крыловидные поперечные складки содержат микродозы гипоаконитина, вызывающие у насекомых кратковременный тремор и вынужденный отказ от трофея.

- Корень быстро накапливает природный сахар — инозит, благодаря чему клубень даже в промороженном состоянии остаётся гибким и не ломается, что повышает шансы пережить зимние подвижки грунта.

- Геном растения содержит 2n = 16 хромосом, но японские цитогенетики описали локальную тетраплоидную популяцию (2n = 32) в хребте Хоргос; она отличается на 27 % более низким уровнем аконитина.

- Если выкопать клубни в конце мая, концентрация токсина падает почти втрое по сравнению с августом, — этим пользуются тибетские врачи, заготавливая «половинно-безопасное» сырьё для наружных мазей.

- В тощем годе борец первым указывает места, где подпочвенное таяние задержалось: мощная воронкообразная розетка листьев собирает талую воду и формирует вокруг себя микромат «поздней влаги».

- При сжигании зелёной части выделяется густой, сладковатый, но крайне едкий дым; старики-пастухи раньше раскладывали микрокостёрки из сухих стеблей, чтобы за минуту выгнать овчарок-кровососов из кошары.

- Традиционные китайские заготовители до революции очищали клубни от кожицы палочками сырого бамбука: металл ускоряет окисление алкалоидов, поэтому медный нож снижал «товарную» силу сырья почти на треть.

- Срезанный цветок в лабораторной колбе способен выделять пары аконитина ещё двое суток; для безопасности гербарии крупных университетов хранят пресс-образцы в отдельных шкафах с активированным углём.

Безопасность и охранный статус

В Казахстане вид официально внесён в Красную книгу как уязвимый. Сбор корней разрешен лишь по лицензии, квота не превышает 5 % от оцененной биомассы кластера. В охранных зонах Джунгарского Алатау действуют кордоны, а маршруты туристических троп проложены в обход ключевых куртин. При культивации на приусадебном участке садоводу рекомендуют информировать соседей и размещать табличку «аконит джунгарский ядовитое растение».

Современные исследования и перспективы

Фармакогностические лаборатории ищут безопасный способ «приручить» яд: модифицируют аконитин до бесродственных дериватов, сохраняя обезболивающий потенциал при кратном снижении кардиотоксичности. Параллельно биотехнологи тестируют клеточные культуры корня в биореакторах — выход алкалоидов уже превысил природный уровень в два раза, а экстракт не затрагивает грунтовую популяцию. Одновременно микологи обнаружили симбиотический гриб Cladosporium aconiti, усиливающий накопление мезоаконитина; возможно, именно с ним связана географическая «прихотливость» вида.

В объективе яда: редкая фотосессия горного борца

Снять аконит джунгарский фото на родном склоне — задача почти альпинистская. Кусты прячутся над линией 2 500 м, где влажный туман превращает камни в каток, а полуденный зенит меняется градовой россыпью без предупреждения. Цветок растёт разреженно, поэтому фотографу приходится искать кадр между каменных сбросов, на коленях в глинистом суглинке, ещё и следить, чтобы сок ядовитых стеблей не оставил ожог на ладонях. В награду объектив ловит “сапфировый” шлем, подсвеченный отразившимся снегом: сложные жилки лепестков будто выплавлены из ночного неба, — ракурс, который не повторит оранжерейная культивация.

Студийная съёмка борца намного безопаснее, но теряет скрытую геометрию растения. Домашний макрообъектив раскрывает мельчайшие ворсинки и капилляры, однако лишает кадр контраста холодных каменных ребер и туманной подушки, делающих силуэт по-настоящему диким. Именно поэтому самые выразительные аконит джунгарский фото находят у натуралистов-полевиков: живой ветер срывает солнечные блики с рёбер шлема, на заднем плане мерцает снежник, а целая история токсичной выносливости считывается без объяснений. Так кадр превращается не в ботаническую открытку, а в хронику тонкой грани между красотой и смертельной силой.

Заключение

Аконит джунгарский – цветок, в котором опасность соседствует с фармакологической надеждой, а ядовитая вершина шлема ярко мерцает на фоне ледяных отрогов Тянь-Шаня.

Его клубень хранит мощный болеутоляющий комплекс, но малейшая вольность в дозировке превращает лекарство в яд. Садовод-энтузиаст ценит растение за выразительную линию соцветия, учёный – за уникальный набор алкалоидов, а эколог – за редкую горную подсистему, которую борец помогает удерживать в равновесии. Сохраняя северные склоны Алатау от бездумной выкопки и ограждая клубни от черного рынка, мы не просто бережем очередной вид: мы храним всю цепочку горных экосистем, где один-единственный куст определяет, будет ли пахнуть август жаркой полынью или останется безмолвной тенью исчезнувшей легенды.